なぜ国家試験対策の運動学講座を春に受講すべきなのか

2024年の国家試験問題を見ていただいた上で、

なぜ筋学を中心に神経・骨・取穴講座を春に開くのか(なぜ春に受講した方がいいのか)について解説していきます。

国家試験問題とその解説をまだご覧になっていない方は、こちらからどうぞ!

このブログでは、国家試験をふまえて、以下の内容を解説していきます。

- なぜ筋学を中心とした神経・骨・取穴講座を開くのか

- なぜこの時期(春)に開講するのか

- なんと!柔道整復師向けの問題が出題されていた

- 運動学から経穴をみた問題が多く出題されている

- 基礎固めのない方は国試前に苦労することがあります

なぜ筋学を中心とした神経・骨・取穴講座を開くのか

なんと!柔整向けの問題が出題されていた

問題7・8「 3 歳の女児。滑り台から落ちて右手をつき、右肘過伸展を強いられ受傷。近医を受診、右肘部変形があり、肘部前面の皮下出血と示指・中指のしびれが認められた。」

問題 7 最も考えられる診断はどれか。(鍼灸 各論)

1. 上腕骨外科頸骨折 2.上腕骨骨幹部骨折 3.上腕骨顆上骨折 4.上腕骨外顆骨折

解答 3

問題 8 最も考えられる障害神経はどれか。(鍼灸 各論)

1. 腋窩神経 2.正中神経 3.筋皮神経 4.尺骨神経

解説 2運動学から経穴をみた問題が多く出題されている

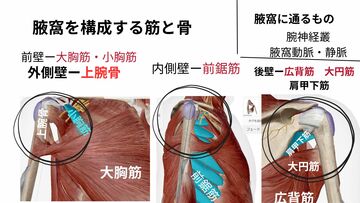

問題11 腋窩壁を構成する筋上にあるのはどれか。 (鍼灸 経穴)

1.魂門 2.風門 3.幽門 4.雲門

解説 4

腋窩は、前壁を大胸筋・小胸筋、後壁を広背筋・大円筋、内側壁を前鋸筋、外側壁を上腕骨で構成されます。

問題11で、前壁の大胸筋・小胸筋の上に経穴があるのは雲門穴となります。

問題15・16「45歳の女性。職業は美容師。主訴は右上肢全体の持続的なだるさ。腱反射は正常。ライトテストは陽性。ジャクソンテスト、アドソンテストはともに陰性。」

問題 15 病態について最も適切なのはどれか。

1. 血流障害はない。 2.握力低下はない。3. 髪をカットする姿勢で症状誘発。 4.空を見上げると症状誘発。

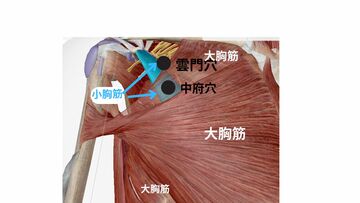

問題 16 罹患筋への局所治療を行う場合、適切な経穴はどれか。(鍼灸 東洋臨床)

1. 中府 2.肩外兪 3.巨骨 4.扶突

問題15 解答 3

問題16 解答 1

- 上肢に損傷などはないものの、しびれなどの自覚症状がある場合、まず疑うのが、頚髄症・頚椎症・胸郭出口症候群など

- ジャクソンテスト、アドソンテストはともに陰性で腱反射は正常ということは、頚髄症頚椎症・頸部神経根障害の可能性が低い

- ライトテスト陽性・上肢にだるさがあれば、胸郭出口症候群の一つの過外転症候群(小胸筋症候群)の可能性が疑われる

- ライトテストは肩を過外転する肢位で誘発されるので、ここでは2の動作が該当

問題13 次の文で示す症例で拘縮がみられる可能性が最も高い筋はどれか。

「68歳の女性。変形性股関節症による左股関節痛があり、トーマステスト陽性。 恥骨結合下縁の高さで縫工筋のすぐ外方陥凹部にある筋に顕著な圧痛がある。エリーテスト陽性。」(鍼灸 東洋臨床)

1. 大腿筋膜張筋 2.大腿直筋 3.長内転筋 4.恥骨筋

解説 2

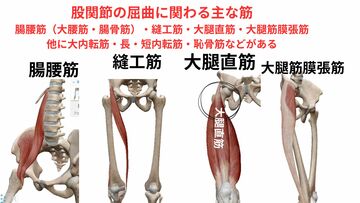

トーマステストは股関節屈曲拘縮を疑うテストで、主に股関節屈曲の主力筋の腸腰筋・大腿直筋・縫工筋の拘縮を疑う(しかし1~4の筋はすべて股関節屈曲にかかわるのでこのテストだけではまだわからない)

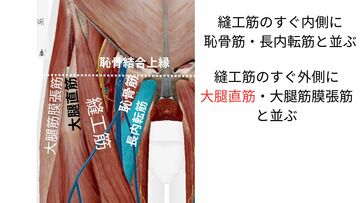

次に、恥骨結合の高さでは縫工筋のすぐ内側に、「4.恥骨筋」、「3.長内転筋」と並び、縫工筋のすぐ外側に「1.大腿直筋」またその外側に「2.大腿筋膜張筋」と並ぶエリーテストは大腿直筋の拘縮を見るテストになります。

このテストは、エリーテストがわからなくても、1~4の筋の走行がわかれば答えられる問題なので、やはり筋の走行・作用は重要ですね。

筋も検査も意味と役割を知って考えればそれほど難しくない

なぜ春に筋学を中心とした神経・骨・取穴講座(春季講座)を開くのか

どうしても1年次学んだ解剖学(特に運動学)は抜けがちになるが仕方がない

運動学を中心とした問題が解剖学・リハビリ・東洋臨床・臨各・経穴に多く出題

基礎固めのない方は国試前に苦労することがあります

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

-

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

-

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

-

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら