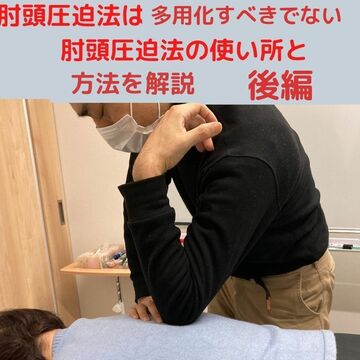

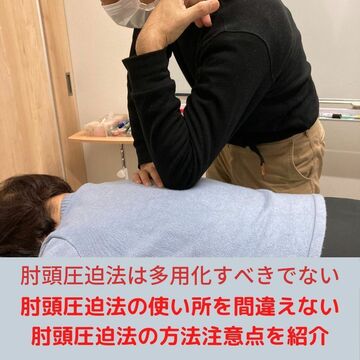

肘頭圧迫法は多用化すべきでない 肘頭圧迫法の使い所と方法を解説 後編

こんにちは坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です

前回と前々回に続き 「肘頭圧迫法」をテーマにお話しさせていただいてます

前回前々回の復習をまとめ

ると

- 頭圧迫法の多用化すべきでない理由

- 肘頭圧迫法の使いどころ

- 肘頭圧迫法の方法(注意すべき点)

のうち

前々回は 肘頭圧迫法を多様化させない理由を3つお話しさせていただきました

詳しくはこちらのブログ→肘頭圧迫法は多様化すべきでない 肘頭圧迫法の使い所と方法を解説 前編

肘頭圧迫法を多用化させない3つ

とは

- 肘頭圧迫法は使い方を誤れば患者様に負担をかけやすい

- 肘頭圧迫法では患者様の施術中の状況を肘先からは感じにくい(触診技術の低下)

- 肘頭圧迫法は使い方を誤れば施術者自身の体の負担になりやすい

詳しくは前々回のブログを参照

このような理由から肘頭圧迫法は患者・施術者の負担をかけやすく・接術者の技術向かないので

特に指圧マッサージ初学者にはお勧めしないのです

ただそれでも肘頭圧迫法はツボの一点に対し(指で押さえる以上に)しっかりした圧を押させることが可能です

ので 無暗に多用化はお勧めしないまでも施術に向いているときもあります

それを前回のブログで【肘頭圧迫法の使いどころ】としてご紹介しました

肘頭圧迫法の使いどころ

それはどんな倍の時でしょうか

詳細はこちらのブログを→肘頭圧迫法は多用化すべきでない 肘頭圧迫法の使い所と方法を解説 中編

それは

自分より体格が大きく凝りが強い患者で他の指圧で対処できない時のみ行う

のです

ただ必ずしもこの条件なら

最初から肘頭圧迫法を行う訳ではありません

他の手技でできないか方法を探して

それでも難しい場合にのみ行うのです

それは

肘頭圧迫法を前々回でも述べたように

患者様・施術者ともに負担をかけやすく触診技術向上には向かないからです

だから

自分より体格が大きく凝りが強い患者で他の指圧で対処できない時にのみに行います

(ここまでが前回のまとめ)

もちろん

多用化すべき理由でもあるように

無暗な肘頭圧迫法は危険です

そのため 肘頭圧迫法を行わなければならないときには

患者様のため 施術者自身のためにも

正しい方法で 肘頭圧迫法が求められます

今回はその方法を

坂本指圧マッサージ流の肘頭圧迫法としてお話させていただきます。

(※ここでも肘頭圧迫法は坂本指圧マッサージ術流の手技であることをご理解ください)

それではいってみましょう(^^♪

坂本指圧マッサージ術 肘頭圧迫法の正しい方法

まず方法をお話しする前に

肘頭圧迫法での注意点3つ

をおお話しします

肘頭圧迫法での注意点3つは

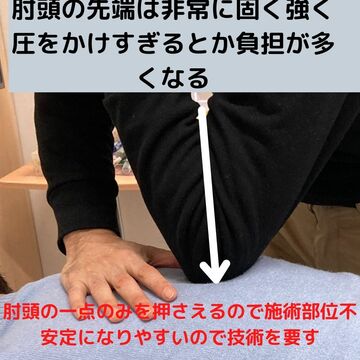

- 肘頭での一点圧を無暗に体重をかけ過ぎて力をかけすぎてします

- 力をかけすぎるあまりに肘頭が安定せずぶれてしまう

- 肘の上に体を乗せることで姿勢が保てず腰をはじめ体み負担をかけてしまう

などです

1肘頭での一点圧を無暗に体重をかけ過ぎて力をかけすぎてしまう

肘頭の先端は狭く小さいのでツボに入りやすい構造ですが 先端は固いのです

だからこそ 強い力で押さえすぎると刺激が強すぎます

また肘の先端は手ほど感覚に優れておらず

ツボに正しく指圧できていない場合がよく見られます

もし(気づかずに)ツボに入っていなければ効きづらいと感じて

さらに力を押さえるようにしてしまいますよね

この連鎖で体重をかけ力で押すのが危険なのです

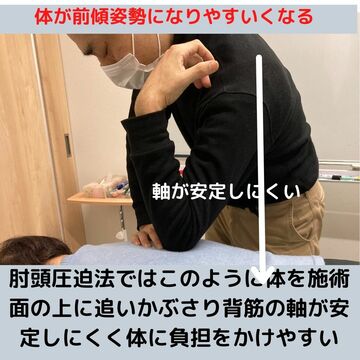

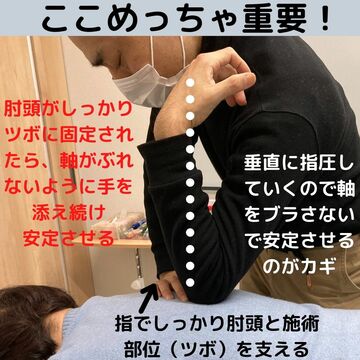

2力をかけすぎるあまりに肘頭が安定せずぶれてしまう

1の注意点により力を入れすぎてしまいます

指圧で大切な事は、

指圧部位を安定させて、軸をブラさず垂直にゆっくり指圧していくことです

これが大切

これは肘頭圧迫法も同じです

軸がぶれれば、

その分より患者様と施術者自身にもさらに負担をかけてしまいます

3肘の上に体を乗せることで姿勢が保てず腰をはじめ体に負担をかけてしまう

前々回の肘頭圧迫法は多用化しないでお話した

(肘頭圧迫法は写真のように)前かがみになり肘の上に体重を乗せるような形になるので

腰をはじめ体に負担をかけてしまうのです

この1~3の注意点を注意意識しながら施術していくことが大切なんです

それでは施術方法に行きましょう

肘頭圧迫法の正しい方法の手順

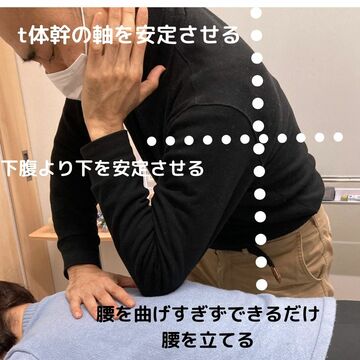

手順1 可能ならベットの高さを調節します

まっすぐ立つとちょうどおへその少し上に患者様の施術部位が来る具合にセットする

(前かがみになりすぎず体の負担を軽減させる)

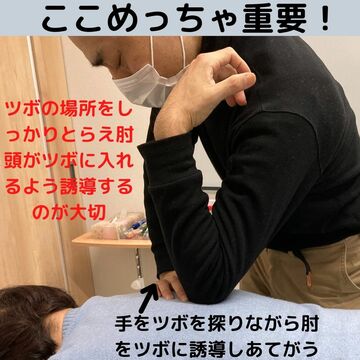

手順2 手の指で最初は軽く触れそして指先を先鋭化させ、ツボの場所を的確にとらえる

(これがかなり大切! 指の指圧も肘頭圧迫法も基本力は必要としない的確にツボをとらえツボに入れる事が大切だから)

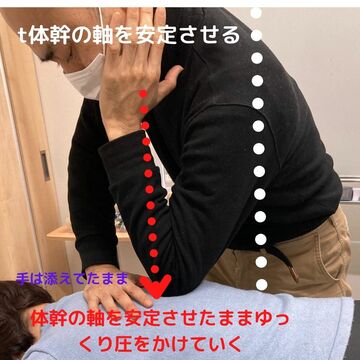

手順3 できるだけ腰を立て(下腹部子手させ安定させるイメージ) 腰があまり曲がらないように肘を乗せていく

ベットの高さの関係で調節は難しい場合もあるができるだけ腰を立て上体より下(へそより下)を

手順4 肘をそのツボの場所にのせる この時 反対の手で常にツボの場所をとらえ

この手で肘をツボの場所に誘導し正確にあてがう

(肘の先は前述した通り感覚が鈍い それに肘のみで的確にツボに入れるのは難しい かならず手を添えて誘導させること)

手順5 ツボに的確に肘の頭をあてがえたら 他の手は肘のそばに手を添えれ肘がぶれないよう支える

(支えはかならず必要 肘頭圧迫法での刺激を甘く見ない)

手順6 肘の軸を施術面に対して垂直になって安定しているのを確認したら少しずつ圧を垂直にかけていく

このとき軸がぶれていないかを確認しながら入れていく(圧は軽く体の重みを救しかける程度で十分)

手順7 しばらく持続的に圧をかけゆっくり垂直に抜いていく

手順8 その手を添えて施術部位を確認し指圧後の状態を確かめる

(基本は指圧の動作の時も指圧している指先の感覚で患者様の状態を確かめるのだが肘頭では難しいのでかならず施術後手を添え状態を確認する)

この手順1~8の流れで私は施術しています

安堵も言うように 肘頭圧迫法は無暗な力を入れて施術するの危険です

ゆっくり手を添えて軸をブラさず微調整すr事が大切です

その折は腰を曲げすぎない姿勢で自身の体も守りつつ行ってください(^^♪

次回は

ではリスクも多い肘頭圧迫法以外に

それに見合った背施術法の一つ

手根圧迫法をご紹介します

手根圧迫法がどういった点がいいのか その方法なども

もご紹介して行ければと思います

今回もありがとうございました(^^♪

関連エントリー

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

-

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

-

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

-

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら