10月28日金曜日20時~ オンライン勉強会 講義資料 下肢の3陰経解説

- 12経絡の流れを理解しよう

- 足の3陰経の解説 1足の太陰脾経 2足の少陰腎経 3足の厥陰肝経

オンライン勉強会講義資料

1.12経絡の流れのを知ろう

4経絡で体全身を周り、それを3回まわっているのが12経絡

体には12対の経絡が流れています

その経絡は

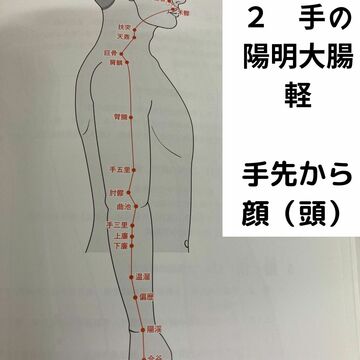

手の3陰経

手の3陽経

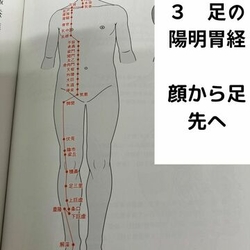

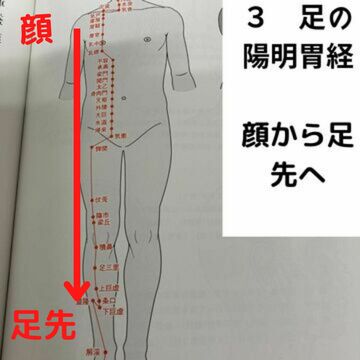

足の3陽経

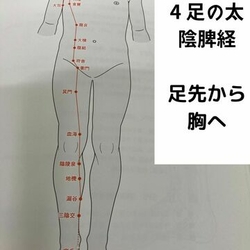

足の3陰経 と4種類にわかれます またこの④種類の経絡それぞれ①経絡つづがちらなり体全身を回ります

そしてそれを3回くりかえすのです

つまり

手の陰経→手の陽経→足の陽経→足の陰経 で一回周り

また

手の陰経→手の陽経→足の陽経→足の陰経

で2回目、3回目と回っていくのです

次に

この4種類の経絡には流れの向きと経絡始まる所と終わるが決まっています

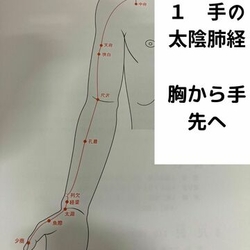

①手の陰経は 胸→手先

②手の陽経は 手先→顔

③足の陽経は 顔→足先

④足の陰経は 足先→胸

という様になります

④の後 胸に帰れば

また①手の陰経 胸→手先にいくわけですね(^^♪

この流れを知る事で、

次の経絡の大体の走行、向きが理解できてきますね😊

では今回の本題、

足の6経絡【下腿、足】について話していきましょう

足には

足の3陽経、足の3陰経の6経絡が走っています

上記でお話した通り

経絡の流れは

①手の3陰経は 胸→手先

②手の3陽経は 手先→顔

③足の3陽経は 顔→足先

④足の3陰経は 足先→胸

の4経絡で体を一周、それを3回回って 12経絡になるわけですから

足の6経絡の流れは

③足の陽経は 顔→足先

④足の陰経は 足先→胸

になりますね、

にきますよね

下腿足に置き換えれば

膝→下腿→足→足先にいくのは足の3陽経

足先→足→下腿→膝にいくのは足の3陰経に

になりますね、

まずはその向きを理解しましょう

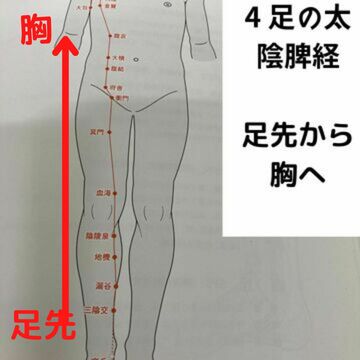

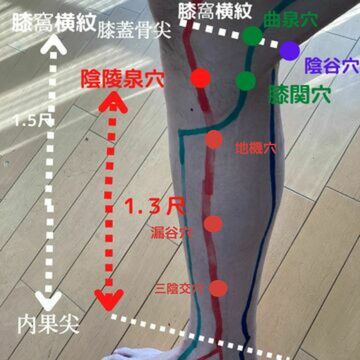

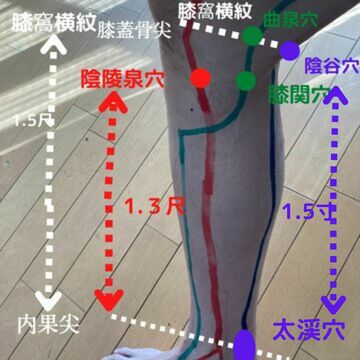

足の3陰経は

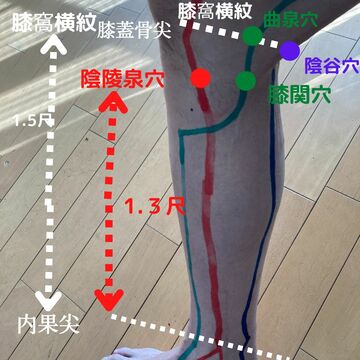

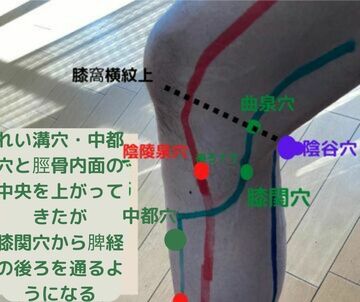

足の太陰脾経【写真では赤】

足の少陰腎経【写真では青】

足の厥陰肝経【写真では緑】

どれも足先から胸へ向かいます

足の3陽経は

足の陽明胃経【写真では赤】

足の太陽膀胱経【写真では青】

足の少陽胆経【写真では緑】

どれも足先から胸へ向かいます

ではこの6経絡の下腿、足を前後半分けて解説していきましょう

今回は前半

足の三陰経です

1 足の太陰脾経 足先→足首→下腿・膝まで

足先から下腿までの経穴

①隠白穴→②大都穴→③太白穴→④公孫穴→⑤商丘穴→⑥三陰交穴→⑦漏谷穴→⑧地機穴→⑨陰陵泉穴

になります

ますば

足先、足首、下腿に経穴を分けてみましょう

足先、足は

①隠白穴、②大都穴、③太白穴、④公孫穴

足首は

⑤商丘穴

下腿・膝は

⑥三陰交穴 ⑦漏谷穴 ⑧地機穴 ⑨陰陵泉穴

に分けて解説していきますね。

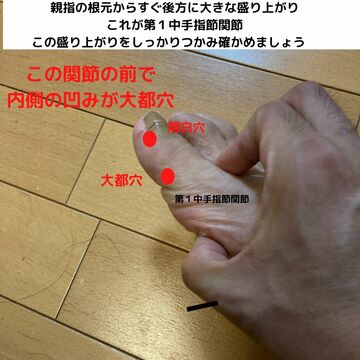

脾経 足、足先

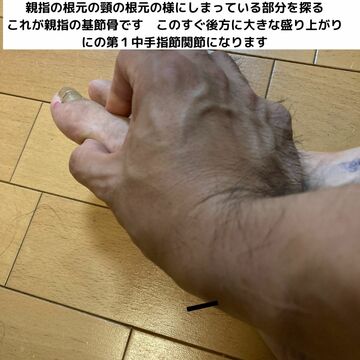

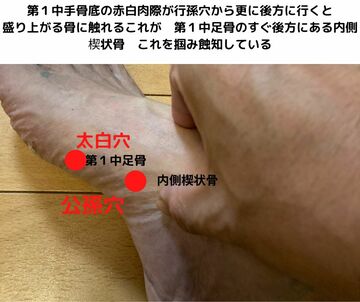

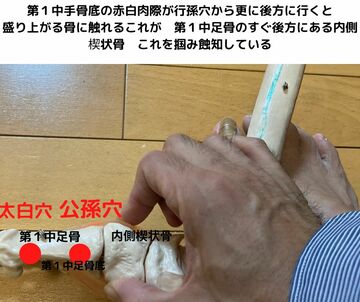

ポイントは第一中手骨と中手指節関節!

①隠白穴は第1指 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分

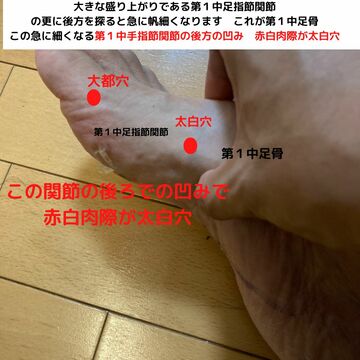

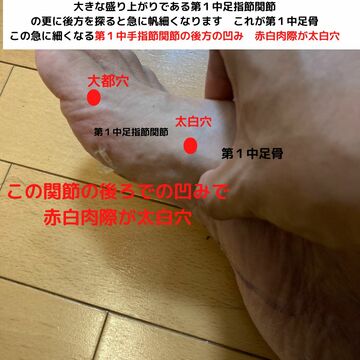

②大都穴→③太白穴→④公孫穴まで 第1中手指節関節→第1中手骨の下 赤白肉際がポイント

このまま脾経は親指の内側で骨の下ラインを暫く進む事になります

骨の下【赤白肉際】が、ポイント!

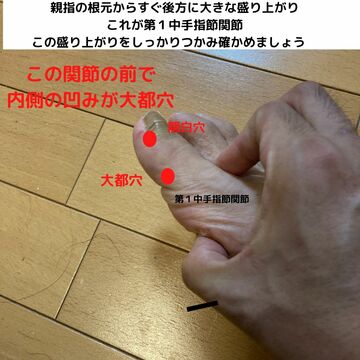

②大都穴 ③太白穴 は第一中手指節関節が要!

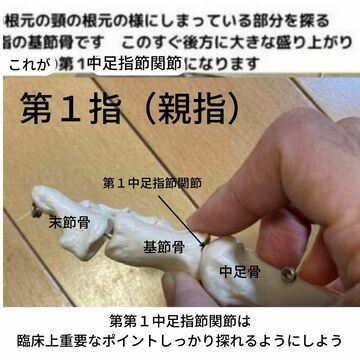

足の親指を確認したらそのまま、後方にりていくと親指の根本は首の様にしまってから突然大きな塊が触れます

これが第1中手指節関節です

この関節の前、先程行った親指の根本で首の様にしまった所の内側の凹みが大都穴です

では

この第一中手指節関節の輪郭をしっかり確かめてましょう【以外と大きいですね】

その盛り上がりから更に進めるとまた急に細くしまっていきます

これが第一中手骨

この中手指節関節から第1中手骨急に締まった所の付け根で内側で第一中手骨の下の凹みが太白穴です

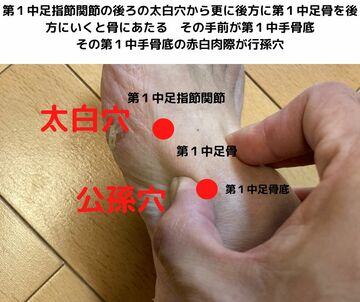

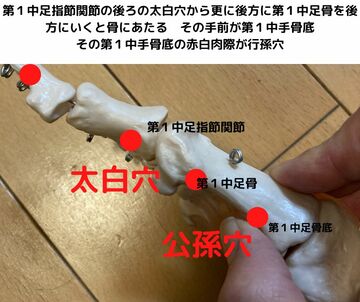

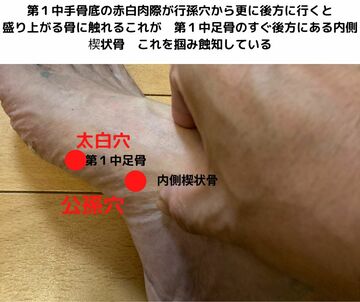

④公孫穴【第一中手骨の付け根で第一中手骨の骨の下】

太白穴から第一中手骨をそのまま足首の方に進めていくと、骨の固まりに引っかかります

これが第一中足骨の次に続く内側楔状骨

この内側楔状骨の手前 つまり第1中足骨の付け根(第1中足骨底)の骨の下 赤白肉際が公孫穴

足先はこれ終了、次に足首にいきます

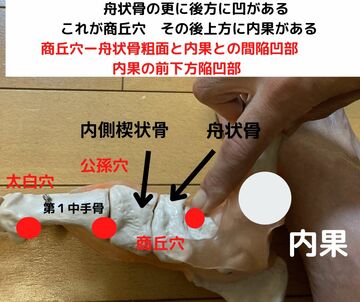

脾経 足首 商丘穴

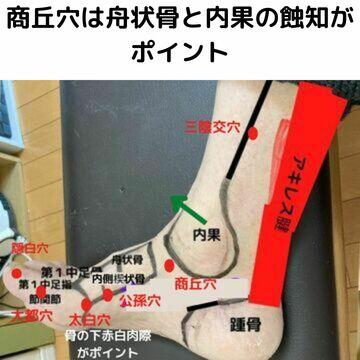

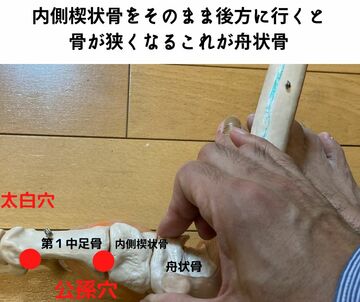

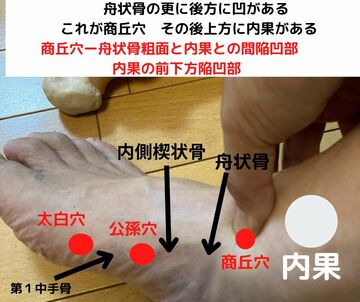

⑤商丘穴【内果、舟状骨をしっかり捉えれる事がポイント!】

舟状骨を捉える為には 第1中足骨→内側楔状骨→舟状骨の蝕知していく事が鍵

③公孫穴を捉える時に第1中足骨沿いに後方に移動するとが止まる所の手前が第一中手骨底

その止まる所(つまり第1中足骨底の先の盛り上がりが)内側楔状骨です

内側楔状骨の輪郭を確かめながら進めていくと、骨が少し小さくなるのを感じます この骨が舟状骨です

さて、この様にしっかり舟状骨の輪郭を確かめた後

更に進めていくと、急に大きな凹みにはいります(距骨の凹み)

そしてこの凹みの更に先に内果が確認できます この凹み 舟状骨と内果との間が商丘穴です

内果からみれば前下方にある凹みとなります

次に下腿にいきます

脾経 下腿

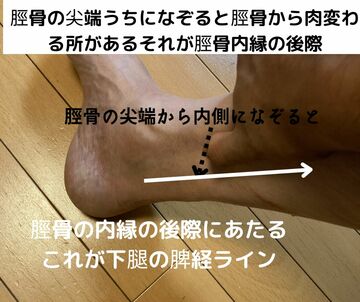

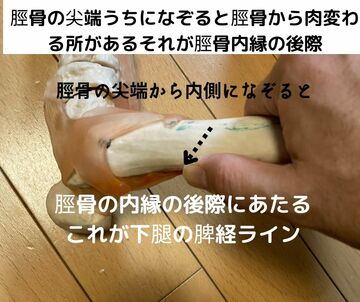

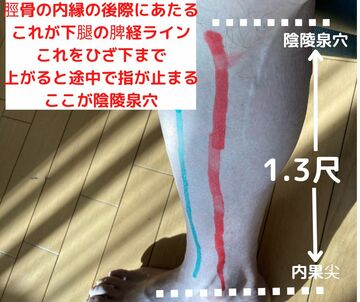

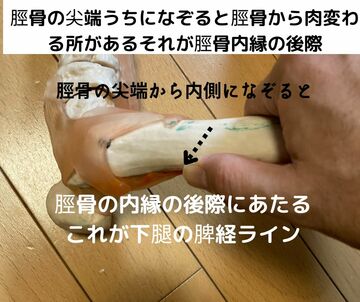

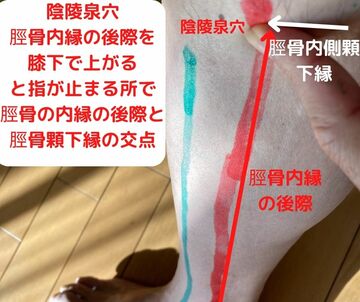

下腿脾経のポイントである脛骨の内縁の後際を捉える

下腿の脾経を捉える為には脛骨の内縁の輪郭をしっかり捉える事が大切!

まず下腿脾経のポイントである脛骨の内縁の後際をしっかり捉えていきましょう

まずは

弁慶の泣き所を確認、脛骨で下腿全面に突き出ている骨の先端です

ここから内側が脛骨内側面になります

では脾経の脛骨内縁の後際を蝕知しましょう

ここから内側に骨をなぞると骨から肉に変わる所になります

この骨から肉に変わる骨の側が脛骨内縁の後際になり、これが下腿の脾経ライン!

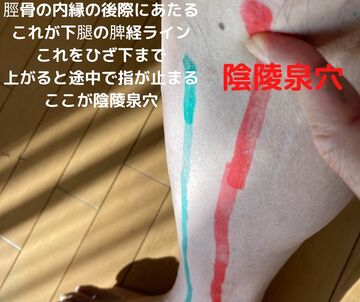

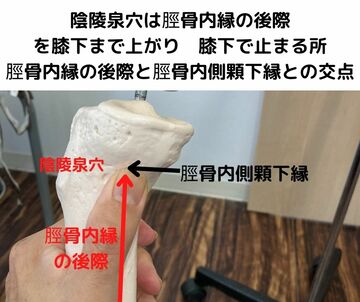

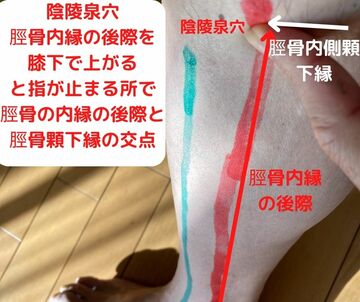

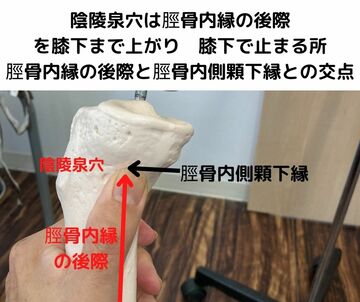

脛骨の内縁の後際を上がっていくと膝下でとまります、これが陰陵泉穴です まずこれを確認!

これが下腿の脾経をみる尺度で大切!

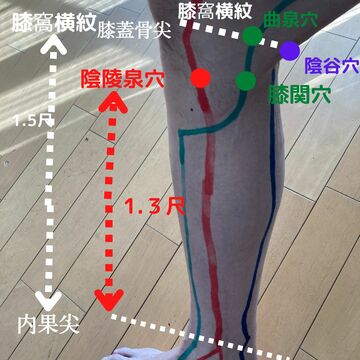

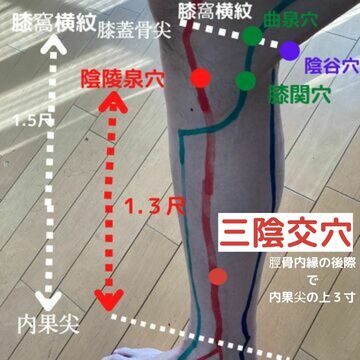

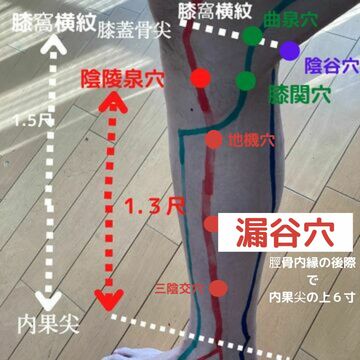

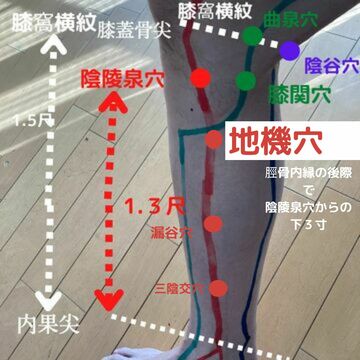

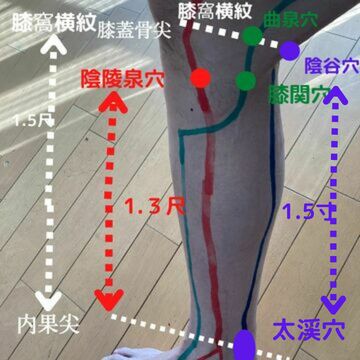

下腿、脾経の尺度は

内果尖〜陰陵泉穴までを1.3尺と捉えます!(内果尖~膝蓋骨尖・膝窩横紋まで1.5尺)

ちなみに内果尖〜膝窩横紋までを1.5寸として足の三陰経を図ります【陰陵泉穴は膝窩横紋から下2寸になるわけですね】

先ほどの脛骨の尖端(弁慶の泣き所)~脾経のラインの脛骨の内縁までは脛骨内面になります

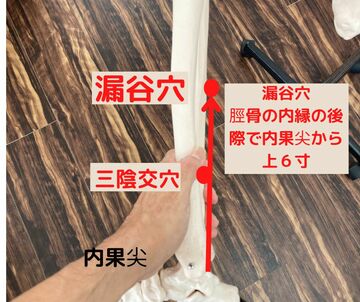

⑥三陰交穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、内果尖から脛骨内縁の後ろ際を上に3寸上がった所が三陰交穴

⑦漏谷穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、その半分の下1寸【果尖から脛骨内縁の後ろ際を上に6寸上がった所】

⑧地機穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、陰陵泉穴から脛骨内縁の後ろ際を下に3寸下がった所】

⑨陰陵泉穴

内果尖から脛骨内縁の後際を上がると膝下で止まる所

この止まる所から後ろに骨が続きます、これが脛骨内稞下縁になります 脛骨内縁とこの下縁の交点か、陰稜泉穴と教科書で記載されます

ちなみにこの下縁、陰陵泉穴から後ろ1寸が肝経の膝関穴になります

足の少陰腎経 足先から下腿までの経穴

足先から下腿までの経穴

湧泉穴→然谷穴→太渓穴→大鐘穴→水泉穴→照海穴→復溜穴→交信穴→陰谷穴

になります

足先、足首、下腿膝に経穴を分けてみましょう

足先、足は

①湧泉穴、②然谷穴

足首周辺

③太渓穴 ④大鐘穴 ⑤水泉穴 ⑥照海穴

下腿 膝

⑦復溜穴 ⑧交信穴 ⑨陰谷穴

足裏の経穴 ①湧泉穴 足底 足指屈曲時 足底の最陥凹部

②然谷穴 ポイントは舟状骨、土踏まずのアーチ!

然谷穴を探る上ではまず、舟状骨を確認出来る事が重要です

その為にまずは脾経のポイントにもなった第一中足骨を確認しましょう

【親指の付け根からの盛り上がりが第一中足指節関節、その先に挟めるのが第一中足骨】

第一中足骨を後方に進めると指がまた止まり少し大きめの骨に触れますこれか内側楔状骨、

その更に後方を探ると少し骨が狭まるように感じますこれが舟状骨です

舟状骨をしっかり確かめ

舟状骨の内側をそのまま下げると凹みあたります、ちょうど土踏まず【内側立てアーチの頂点】になります この舟状骨の下際が然谷穴

さて次は足首周辺の経穴です

ここでのポイントは内果、アキレス腱、踵骨をしっかり確認できる事です

特に内果 この内果の周辺を取り巻くように足首周辺の腎経はあるのですから【その他に脾経の商丘穴〔内果の前下方)、肝経の中封穴〔内果の前方)があります】

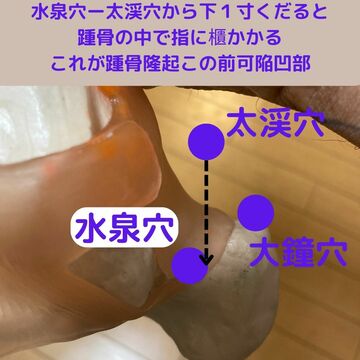

③太渓穴ー内果尖とアキレス腱の間

内果の輪郭を確かめる、内果の上下 左右をしっかり確かめよう

内果の1番下部は先端が細くなってるこれが内果尖

これと後方にあるアキレス腱との間が太渓穴

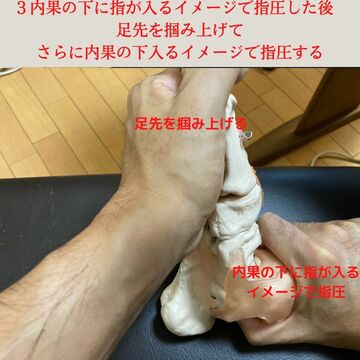

【アキレス腱は足を背屈すると腱が伸ばされ健が浮かび上がりやすいので指でこのように摘んで輪郭を確かめよう】

足首の腎経はこの太渓穴と内果を中心にとってく

④大鐘穴ー太渓穴の約5分下で、踵骨上際でアキレス腱のすぐ前方

太渓穴を軽く押さえたまま下に下ろすと、骨にぶつかる、これが踵骨の上際、今度はこの上際に沿って後にずらすとアキレス腱に当たる、このアキレス腱のすぐ前が大鐘穴

つまり大鐘穴は太渓穴の直下でなく、後下方になる

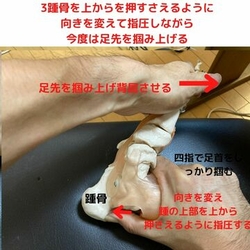

⑤水泉穴ー太渓穴な直下1寸 踵骨隆起の陥凹部

水泉穴は太渓穴から取る、太渓穴から下一寸

太渓穴を軽く押さえながら下に下ろすと踵骨上際にぶつかる更にそれを乗り越えると更にぶつかる

これが踵骨隆起 ここに水泉穴をとる

6照海穴ー内果尖の直下1寸

照海穴は内果を中心にとる

内果尖を確認したらそのまま指を下に下ろすとすぐ凹みにあたりさ更に下ろすと踵骨にぶつかる

これが照海穴

照海穴は内果尖の下1寸

水泉穴は太渓穴の下1寸

ちょうど水泉穴の前方に照海穴がある形になる

さて 次は腎経の下腿になる

ここでまずは基準となるべき腎経下腿を見る時の尺度を見る

内果尖〜膝窩横紋を確認する

膝窩横紋内側は膝を曲げた時できる膝の内側にできる皺だ

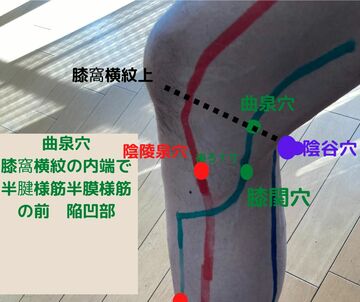

ここの膝窩横紋と同じ高さには腎経の陰谷穴、その前方に肝経の曲泉穴が並ぶ

内果尖〜膝窩横紋内端までを1.5寸をとる【これは他の3陰経もこれを中心にとる

膝窩横紋内端上に腎経の陰谷穴

内果尖とアキレス腱の間に太渓穴をとるので

内果尖〜膝窩横紋内端と

太渓穴〜陰谷穴も

同じ1.5尺ととる

7 復溜穴、8交信穴は内果尖【太渓穴】の上2寸の高さに並ぶ

7 復溜穴ー太渓穴の上2寸で アキレス腱の前 長指伸筋の後方 アキレス腱と長指屈筋の間

太渓穴から上2寸上に上がり

そこを押さえながら後方にずらすとアキレス腱にぶつかるこの前方になる 足を伸展するとアキレス腱が伸輪郭をつまんで確認しよう

足根管を通る筋

踵と内果の間(足根管)には3つの筋の腱が通っている

前方から後脛骨筋、長指屈筋 長指伸筋が通る

しかし長母指屈筋はと途中よりアキレス腱前に出てくるので

太渓穴の上2寸の腹溜穴の取穴では アキレス健の前方には長指屈筋が触れる事になる

8 交信穴ー交信穴は復溜穴と同じ、太渓穴の上2寸上にある

復溜穴がアキレス腱の前に対し、

交信穴は脛骨の後にとる【脛骨とアキレス腱の間で脛骨よりが交信穴、アキレス腱よりは復溜穴と捉えるといい】

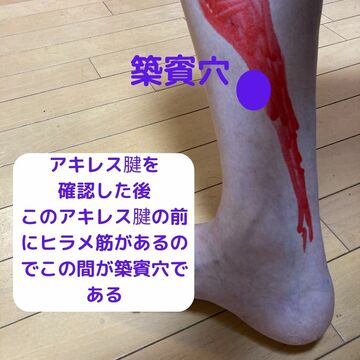

9 築賓穴ー築賓穴は太渓穴〔アキレス腱と内果尖の間)の上5寸上にあり、その上でヒラメ筋と重なる

所が築賓穴です

まず足の底屈させてヒラメ筋の輪郭を確認しましょう。〔慣れてくれば底屈せずとも腓腹筋の輪郭を確認できます)

その上で太渓穴から上に上がり腓腹筋に当たる所を取りましょう

〔臨床上はその場所は大体、太渓穴の上5寸にあたりますが、まずは脛骨とアキレス腱の間でひらめ筋の輪郭に当たる場所を撮ります)

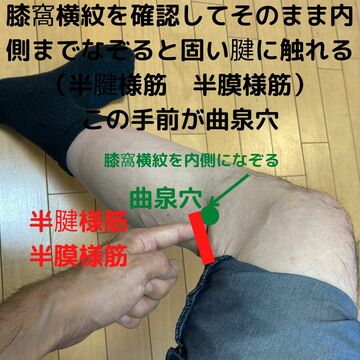

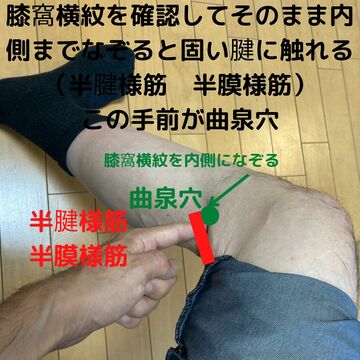

10 陰谷穴ー膝を曲げた時にできる膝窩横紋を確認し、さらにその後で、触れる半健様筋の外にとります

【膝窩を押さえ更に内側を触診していくと半健様筋があります、、この腱の手前が陰谷穴】てす

厥陰肝経の曲泉穴も少陰腎経の陰谷穴もポイントは半腱様筋半膜様筋

曲泉穴からまず探る

科関節を外に開き内旋させる(胡坐をかく姿勢に近い) 膝は軽く曲げた状態にし膝窩横紋を確認

膝窩横紋を確認し そんまま膝窩横紋の内側になぞると

陰谷穴をとる

腱をしっかり確認したら その後方(腱からいえば外方)の陥凹部に陰谷穴をとる

足の厥陰肝経 足先~下腿・膝

①大敦穴→②行間穴→③太衝穴→④中封穴→⑤蠡溝穴→⑥中都穴→⑦膝関穴→⑧曲泉穴

足先、足首、下腿膝に分けます

足先

①大敦穴→②行間穴→③太衝穴

足首

④中封穴

下腿、膝

⑤蠡溝穴 ⑥中都穴 ⑦膝関穴 ⑧曲泉穴

では厥陰肝経解説に行きましょ

①大敦穴 第1指末節骨外側 爪甲角の近位内外方1分

同じ第1指にはもう一つ経穴がある それが脾経の隠白穴 第1指 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分

この第1指末節骨外側 爪甲角の近位内外方1分 にあるのは厥陰肝経の大敦穴

なので同じ 親指の爪の根元には脾経と肝経がある

このように

末節骨外側 爪甲角の近位外方1分 か 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分

それ以外の足の経絡においても変わるのは ここだけ(足の少陰腎経以外)→腎経の湧泉穴は足裏から始まる

なので 足の井穴で覚えるのは 後 第何指にあるかどうか だけで行ける

腎経以外の他の足の5経絡を見てみると

足の太陰脾経ー隠白穴(足の第1指 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分)ー爪甲内側縁の垂線と爪甲基底部の水平線の交点

足の厥陰肝経ー大敦穴(足の第1指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の陽明胃経ー厲兌穴(足の第2指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の少陽胆経ー足竅陰穴(足の第4指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ーー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の太陽膀胱経ー至陰穴(足の第5指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ーー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

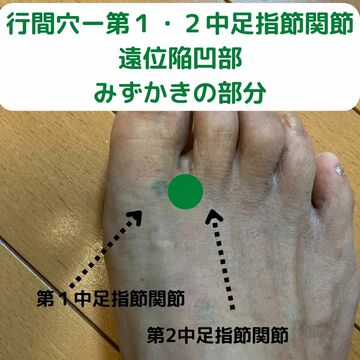

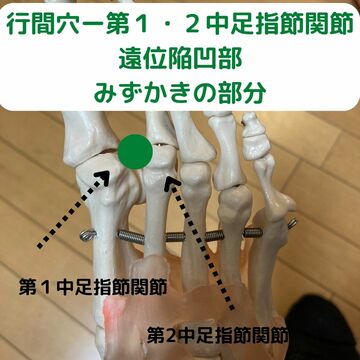

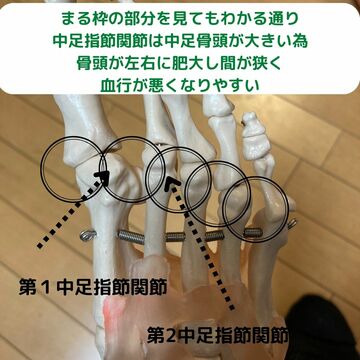

②行間穴 足の第1・2指間 水かきの近位 赤白肉際

【第1・2中足指節関節がポイント】

③太衝穴

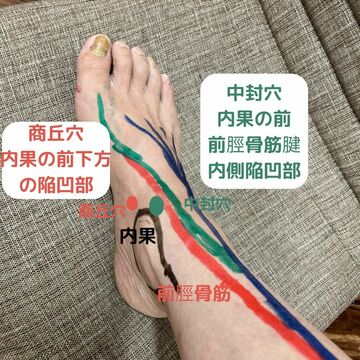

④中封穴【内果の前方 前脛骨筋腱の内側、陥凹部】

内果と前脛骨筋をしっかり触知しよう!

内果の輪郭を探り、その前にある凹みが中封穴 【ちなみ内果の前下方は脾経の商丘穴】

その上で前脛骨筋腱内側の陥凹部か中封穴になります

※【前脛骨筋健を含め足首前方を通る3つの筋の探り方はこちら】

足首の前方の関節を触る そして足首の前方に並ぶ3つの筋肉の健を探りましょう

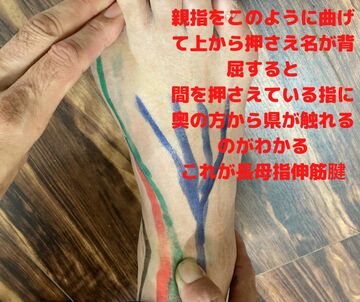

足首前方を通る 前脛骨筋腱、長母指筋腱 長指伸筋健の確認法

前脛骨筋腱ー足首を背屈しやや内反に曲げると内果のすぐ外側にはっきり浮かび上がる腱が触れます。これが前脛骨筋

内果の前方でこの前脛骨筋の内側 陥凹部に取るのが中封穴になります

長指伸筋健ー次に足首を背屈しやや外に曲げると足の前方の外側にはっきり浮かび上がる腱とそれ続くように足の甲の4指に向かうように腱が浮かび上がります、これが長指伸筋腱 (この長指伸筋腱の外側で外果も前外方の陥凹部にあるのは胆経の丘墟になる)

まずこの足首前方にある二つの筋健を確認!

その上で足首前方で前脛骨筋腱と長指伸筋腱の間を押さえ、再び背屈しやや内側につけると奥に腱が触れる これが長母指伸筋健 これの3つの腱かわかれば、これに沿って3つの経絡経穴がわかります、

【前脛骨筋腱、長母指筋腱 長指伸筋健にある経穴】

1️⃣前脛骨筋腱の内側の陥凹部が脾経の中封穴【内果の前方】

2️⃣長母趾伸筋健と長指伸筋腱との間陥凹部か胃経の解渓穴【足首前方中央】

3️⃣ 長指伸筋腱の外側陥凹部が丘墟穴【外果の前下方】

になります

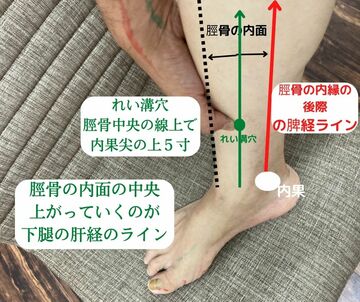

肝経 下腿

下腿の肝経を見る上で大切になってくるのは尺度です

内果尖〜膝窩横紋上までを1.5尺ととります【足の三陰経で下腿を見る時はこちらの尺度を基準にみます】

また膝窩横紋上に肝経の曲泉穴があるため【他に同じ膝窩横紋上の高さに腎経の陰谷穴がある】

内果尖〜膝窩横紋上 1.5尺

内果尖〜曲泉穴 1.5尺

ととります

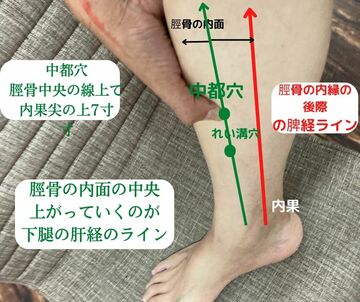

【足の3経絡の下腿のそれぞれの通り道】

次に肝経が、下腿のどのあたりを通るかがポイントです【三陰経で合わせてみると】

前から

足の厥陰肝経は脛骨内面中央

足の太陰脾経は脛骨内縁の後際

足の少陰腎経は脛骨とアキレス腱の間と並びます

ので下腿の肝経は脛骨内面中央通る事になります【蠡溝穴→中都穴】

が、膝下で途中、後方に移動するのです【膝関穴→曲泉穴】

それでは下腿、膝の経穴を一つ一つ解説していきましょう、

ポイント ⑤蠡溝穴、⑥中都穴は脛骨内面中央通る

【脛骨内面中央の探り方】

脛骨の内面の輪郭をしっかり捉える事が大切!

まずは

弁慶の泣き所を確認、脛骨で下腿全面に突き出ている骨の先端です

そしてここから内側に骨をなぞると骨から肉に変わる所になります

この骨から肉に変わる骨の側が

脛骨内縁の後際になり、これが下腿の脾経ライン!

この脾経の脛骨内縁の後際ラインと弁慶の泣き所の尖端のラインとの間が下腿、肝経【蠡溝穴、中都穴】のある箇所になります

骨の上のうえに蠡溝穴・中都穴がある事になりますね

⑤蠡溝穴、

この脛骨内面の中央の線上で内果尖の上5寸にあるのが蠡溝穴になります

臨床では下から触知して上がってくると凹みがある場所になります

⑥中都穴ー

この脛骨内面の中央の線上で内果尖の上7寸にあるのが中都穴になります

臨床では蠡溝穴と同じく下から触知して上がってくると凹みがある場所になります

⑥蠡溝穴、⑦中都穴と脛骨内面中央を上がっていきましたが

⑧膝関穴から後方にラインか移動します

⑧膝関穴ー陰陵泉穴の後ろ一寸で内側果下縁の線上

まず陰陵泉穴を探ります

陰陵泉穴は経絡内側の後ろ際のラインを上に上がると止まる所

ちょうど。内側果下縁と交る場所になります

そこから下縁に沿って後方1寸にあるのが膝関穴です

内果尖から上1.3尺【陰陵泉穴】【膝関穴】に並び

【膝関穴】は膝窩横紋【曲泉穴】から下2寸の高さにあります

にあります

⑨曲泉穴ー膝を曲げた時にできる皺、膝窩横紋の内端であり、半腱様筋腱半膜様筋腱の内側の陥凹部

膝を曲げて皺を確認したら指をシワにそって後方になぞりましょう、そのシワの端が曲泉穴になります また少し膝を伸ばしていくとそのすぐ後方に筋腱が触れます【これが半腱様筋腱・半膜様筋腱】

この前の陥凹部に取ります

ま

ま厥陰肝経の曲泉穴も少陰腎経の陰谷穴もポイントは半腱様筋半膜様筋

-

坂本指圧マッサージ術の三段軽擦法紹介

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です。今回は坂本指圧マッサージ塾の手技のうち、軽擦法について解説して

坂本指圧マッサージ術の三段軽擦法紹介

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です。今回は坂本指圧マッサージ塾の手技のうち、軽擦法について解説して

-

難治性の「足のむくみ」を改善!関節可動域と筋ポンプ作用に注目した施術法

足を上げても引かない「難治性の浮腫」にどうアプローチするか?こんにちは、坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平で

難治性の「足のむくみ」を改善!関節可動域と筋ポンプ作用に注目した施術法

足を上げても引かない「難治性の浮腫」にどうアプローチするか?こんにちは、坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平で

-

施術者の指にも負担をかけない「手を柔らかくする運動」基礎から応用まで徹底解説

なぜ施術者の「指手の柔軟性・強度」が大切なのかこんにちは。坂本指圧マッサージ塾塾長の坂本周平です。日々の施術、

施術者の指にも負担をかけない「手を柔らかくする運動」基礎から応用まで徹底解説

なぜ施術者の「指手の柔軟性・強度」が大切なのかこんにちは。坂本指圧マッサージ塾塾長の坂本周平です。日々の施術、

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら