下腿 足 足の太陰脾経 経絡解説 触診の仕方

足の太陰脾経 足先→足首→下腿・膝まで

足先から下腿までの経穴

①隠白穴→②大都穴→③太白穴→④公孫穴→⑤商丘穴→⑥三陰交穴→⑦漏谷穴→⑧地機穴→⑨陰陵泉穴

になります

まずは

足先、足首、下腿に経穴を分けてみましょう

足先、足は

①隠白穴、②大都穴、③太白穴、④公孫穴

足首は

⑤商丘穴

下腿・膝は

⑥三陰交穴 ⑦漏谷穴 ⑧地機穴 ⑨陰陵泉穴

に分けて解説していきますね。

脾経 足、足先

ポイントは第一中手骨と中手指節関節!

①隠白穴は第1指 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分

この第1指末節骨外側 爪甲角の近位外方1分 にあるのは厥陰肝経の大敦穴

なので同じ 親指の爪の根元には脾経と肝経がある

肝経ー大敦穴は第1指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分

このように

末節骨外側 爪甲角の近位外方1分 か 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分

のどちらかの名称になります あとはどの指にある経絡かわかればいいだけです

それ以外の足の経絡においても変わるのは ここだけ(足の少陰腎経以外)→腎経の湧泉穴は足裏からは始まるから

なので 足の井穴で覚えるのは 後 第何指にあるかどうか だけで行ける

腎経以外の他の足の5経絡を見てみると

足の太陰脾経ー隠白穴(足の第1指 末節骨内側 爪甲角の近位内方1分)ー爪甲内側縁の垂線と爪甲基底部の水平線の交点

足の厥陰肝経ー大敦穴(足の第1指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の陽明胃経ー厲兌穴(足の第2指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の少陽胆経ー足竅陰穴(足の第4指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ーー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

足の太陽膀胱経ー至陰穴(足の足の第5指 末節骨外側 爪甲角の近位外方1分)ーー爪甲外側縁 以下↑の隠白穴の説明と同じ

手の場合も同じ

手の6経絡も同じ 手では 外側が橈側 内側が尺側に変わっただけの事

なので

手では

末節骨橈側 爪甲角の近位外方1分 か 末節骨尺側 爪甲角の近位内方1分

のどちらかになります (手の厥陰心包経以外)

※手の厥陰心包経は中指先端の中央なのでこれだけは例外です

あとは手のどの指になんの経絡が通るか知っておけばいい(^^♪

心包穴(手の第3指 中指先端)以外の他の手の5経絡を見てみると

手の太陰肺経ー少商穴(手の第1指 末節骨橈側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲橈側縁の垂線と爪甲基底部の水平線の交点

手の陽明大腸経ー商陽穴(手の第2指 末節骨橈側 爪甲角の近位外方1分)ー爪甲橈側縁 以下↑の少商穴の説明と同じ

手の少陽三焦経ー関衝穴(第4指 末節骨尺側 爪甲角の近位内方1分)ーー爪甲尺側縁 以下↑の少商穴の説明と同じ

手の太陽小腸経ー少沢穴(手の第5指 末節骨尺側 爪甲角の近位内方1分)ーー爪甲尺側縁 以下↑の少商穴の説明と同じ

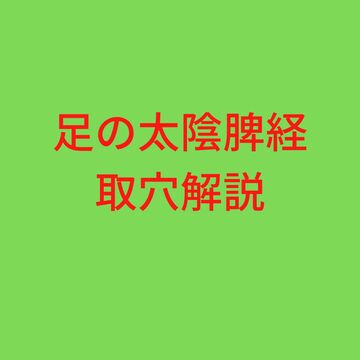

②大都穴→③太白穴→④公孫穴まで 第1中足指節関節→第1中足骨の下 赤白肉際がポイント

このまま脾経は親指の内側で骨の下ラインを暫く進む事になります

骨の下【赤白肉際】が、ポイント!

②大都穴 ③太白穴 は第一中足指節関節が要!

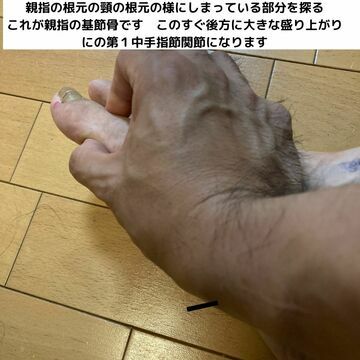

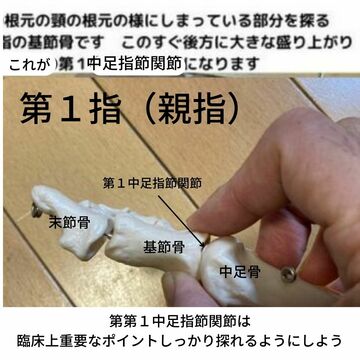

まずは 親指の基節骨→第1中足指節関節→第1中足骨の触診をしていきましょう

親指を触っていくと親指の根元が絞まっているように見えます

これが親指の基節骨

足の親指を確認したらそのまま、後方にりていくと親指の根本は首の様にしまってから突然大きな塊が触れます

これが第1中足指節関節です

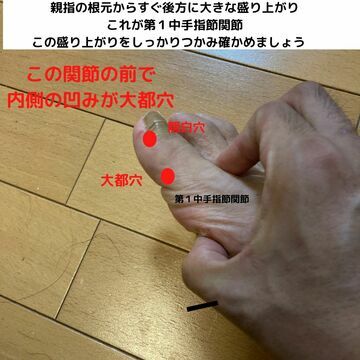

この関節の前、先程行った親指の根本で首の様にしまった所の内側の凹みが大都穴です

指圧するときはこのように 骨の下(赤白肉際)に来るように指圧していきます

では

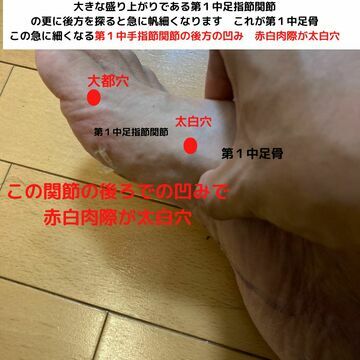

この第一中足指節関節の輪郭をしっかり確かめてましょう【以外と大きいですね】

その盛り上がりから更に進めるとまた急に細くしまっていきます

これが第一中足骨

この中足指節関節から第1中足骨が急に締まった所の付け根の内側で第一中足骨の下の凹みが太白穴です

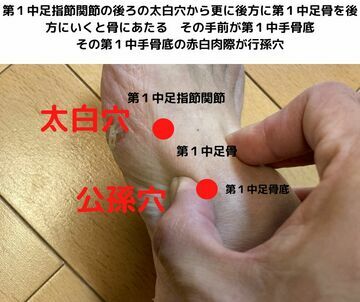

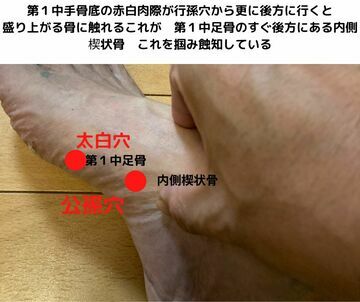

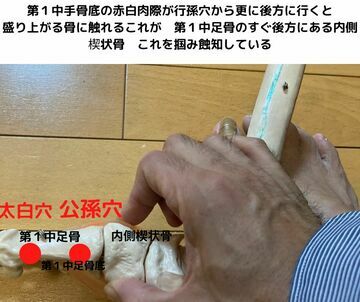

さてこの 第1中足骨の付け根に公孫穴があるので そのまま第1中足骨を進みましょう

④公孫穴【第一中足骨の付け根で第一中足骨の骨の下】

太白穴から第一中足骨をそのまま足首の方に進めていくと、骨の固まりに引っかかります

これが第一中足骨の次に続く内側楔状骨

この内側楔状骨の手前 つまり第1中足骨の付け根(第1中足骨底)の骨の下 赤白肉際が公孫穴

足先はこれ終了、次に足首にいきます

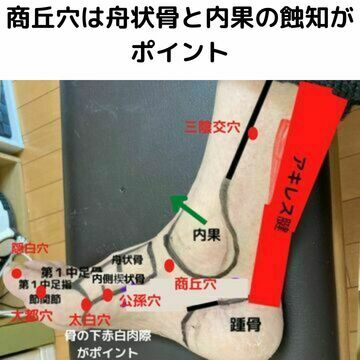

脾経 足首 商丘穴

⑤商丘穴【内果、舟状骨をしっかり捉えれる事がポイント!】

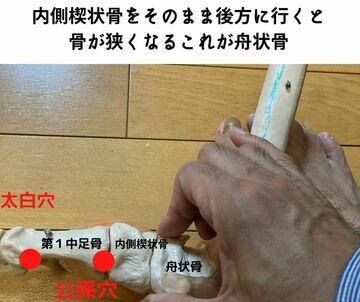

舟状骨を捉える為には 第1中足骨→内側楔状骨→舟状骨の蝕知をしていく事が鍵

内側楔状骨を捉える

③公孫穴を捉える時に第1中足骨沿いに後方に移動するとが止まる所の手前が第一中手骨底

その止まる所(つまり第1中足骨底の先の盛り上がりが)内側楔状骨です

内側楔状骨のすぐ後方の舟状骨を確かめる

内側楔状骨の輪郭を確かめながら進めていくと、骨が少し小さくなるのを感じます この骨が舟状骨です

さて、この様にしっかり舟状骨の輪郭を確かめた後

更に進めていくと、急に大きな凹みにはいります(距骨の凹み)

そしてこの凹みの更に先に内果が確認できます この凹み 舟状骨と内果との間が商丘穴です

また

内果からも探ってみましょう 内果の前下方が商丘穴

この凹みが⑤商丘穴になります

内果からみれば前下方にある凹みとなります

次に下腿にいきます

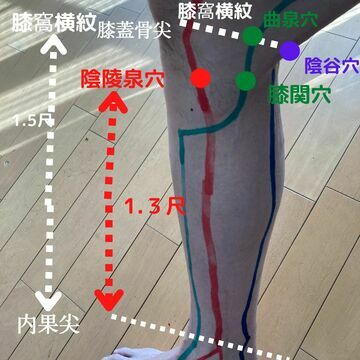

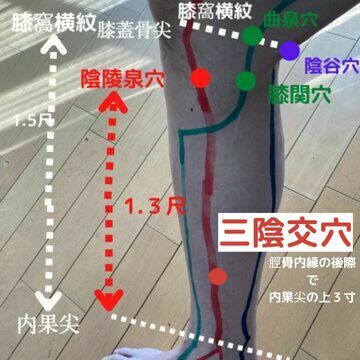

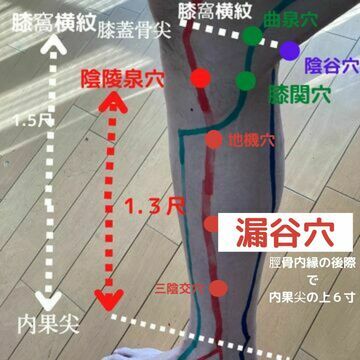

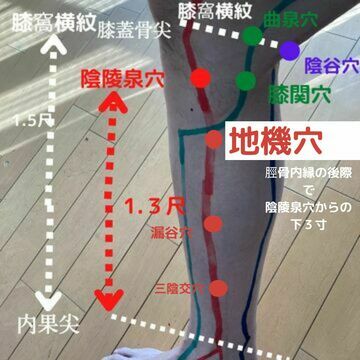

脾経 下腿 三陰交穴→漏谷穴→地機穴→陰陵泉穴

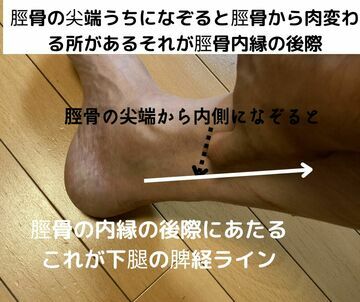

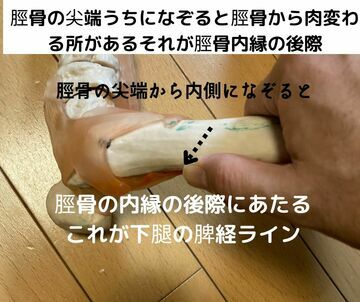

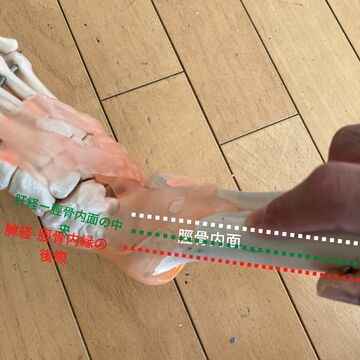

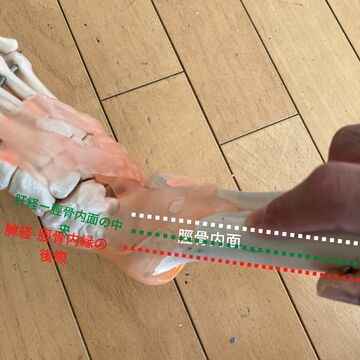

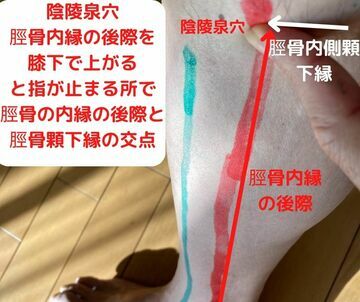

腿脾経のポイントである脛骨の内縁の後際を捉える

下腿の脾経を捉える為には脛骨の内縁の輪郭をしっかり捉える事が大切!

まず下腿脾経のポイントである脛骨の内縁の後際をしっかり捉えていきましょう

まずは

弁慶の泣き所を確認、脛骨で下腿全面に突き出ている骨の先端です

ここから内側が脛骨内側面になります

では脾経の脛骨内縁の後際を蝕知しましょう

ここから内側に骨をなぞると骨から肉に変わる所になります

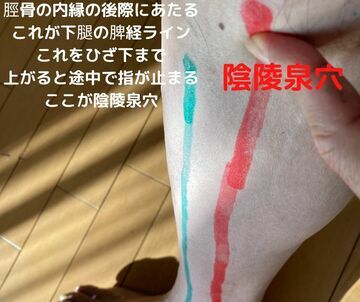

この骨から肉に変わる骨の側が脛骨内縁の後際になり、これが下腿の脾経ライン!

これをしっかり内果の上から膝下まで確認しましょう😊

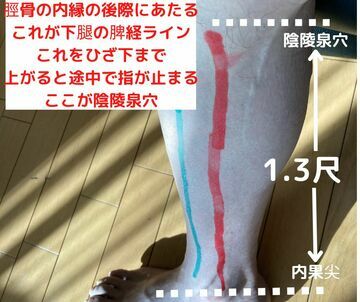

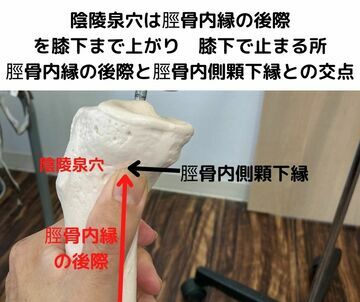

脛骨の内縁の後際を上がっていくと膝下でとまります、これが陰陵泉穴です まずこれを確認!

これが下腿の脾経をみる尺度で大切!

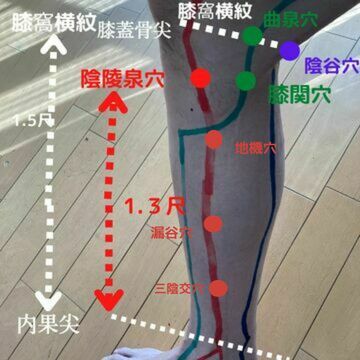

下腿、脾経の尺度は

内果尖〜陰陵泉穴までを1.3寸と捉えます!

下腿脾経は内果尖〜陰陵泉穴までの脛骨内縁の後際が三陰交穴から地機穴と並ぶのです

ちなみに内果尖〜膝窩横紋までを1.5尺として足の三陰経を測ります【陰陵泉穴は膝窩横紋から下2寸になるわけですね】

先ほどの脛骨の尖端(弁慶の泣き所)~脾経のラインの脛骨の内縁までは脛骨内面になります

脛骨の尖端を4指 脛骨内縁の後ろ際を親指で押さえ脛骨内面を見る事ができます)

この脛骨の内面の中央を通るのが 厥陰肝経になります(緑色)

つまり

脛骨内面の中央が厥陰肝経

脛骨内縁の後際が太陰脾経

⑥三陰交穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、内果尖から脛骨内縁の後ろ際を上に3寸上がった所が三陰交穴

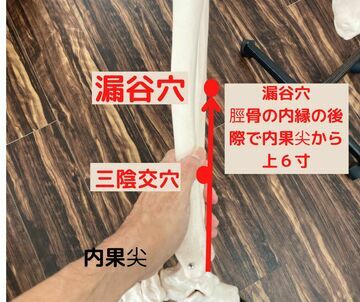

⑦漏谷穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、その半分の下1寸【果尖から脛骨内縁の後ろ際を上に6寸上がった所】

⑧地機穴

内果尖から陰陵泉までを1.3尺と考え、陰陵泉穴から脛骨内縁の後ろ際を下に3寸下がった所】

⑨陰陵泉穴

内果尖から脛骨内縁の後際を上がると膝下で止まる所

この止まる所から後ろに骨が続きます、これが脛骨内顆下縁になります 脛骨内縁とこの下縁の交点か、陰稜泉穴と教科書で記載され

ちなみにこの下縁、陰陵泉穴から後ろ1寸が肝経の膝関穴になります

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

-

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

坂本指圧マッサージ塾で独立開業支援講座スタートします!

「人・モノ・金・情報」—経営の4大要素の中で、最も大切で、最初に手に入れるべきものは何だと思いますか。鍼灸師は

-

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

10分で足首の浮腫スッキリ!指圧マッサージ師が教えるオイルマッサージ

毎月2回、技術講習会を開いて、その都度、各部位の指圧マッサージ技術向上を目指しています。各コースの受講はマンツ

-

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

足のオイルマッサージ解説(12月技術講習会)

指を痛めない指圧マッサージを教えている、坂本指圧マージ塾の坂本周平です。毎月2回(第1日・第3日曜日)に、指圧

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら