- ホーム

- ブログ

ブログ

指圧マッサージ経験のない方も受講されてます ある方の受講される以外な理由

2022/02/27

足の冷えに対するセルフケア経絡マッサージの一例(腎軽・膀胱経ライン)後編

2022/02/26

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です

今回もよろしくお願いします

足の冷えに対するセルフケア経絡マッサージの一例(腎軽・膀胱経ライン)

2022/02/25

足裏 足首 ふくらはぎ お尻が冷えやすい 時の冷えのセルフケアマッサージ

経絡を意識したマッサージ 腎経と膀胱経

坂本指圧マッサージ術 指圧の最初は軽く柔らかく指を当て次第に圧をかけ先鋭化する【後編】

2022/02/23

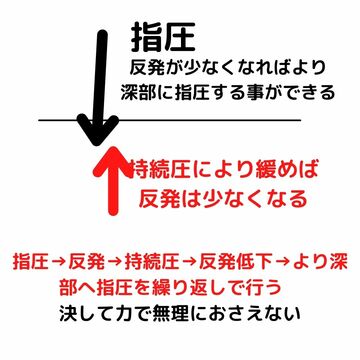

指圧の最初は軽く柔らかく指を当て次第に圧をかけ先鋭化する【前編】のまとめ

最初は軽く柔らかく指を当てるように指圧していく

指圧の最初は軽く柔らかく指を当て次第に圧をかけ先鋭化する【後編】

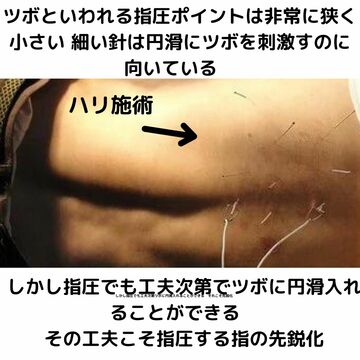

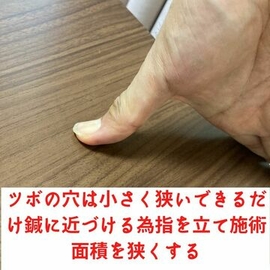

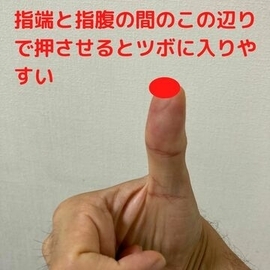

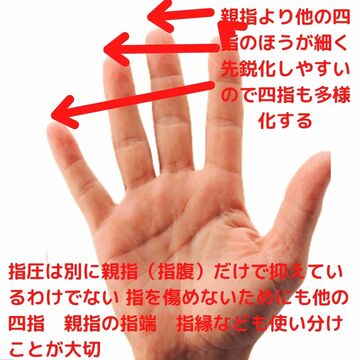

次第に先鋭化していくように指圧する

(鍼(はり)は非常に細いため円滑にツボにさすことは可能です

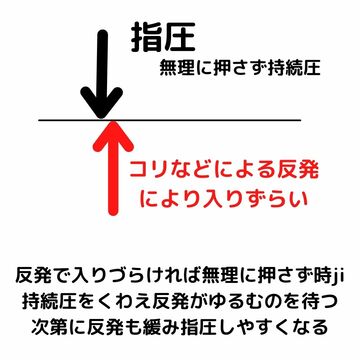

先鋭化後、ゆっくり段階的に持続圧をかけながら段階的に指圧していく

坂本指圧マッサージ術 指圧の最初は軽く柔らかく指を当て次第に圧をかけ先鋭化する【前編】

2022/02/21

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾のサカモトシュウヘイです(^^♪

最初は軽く柔らかく指を当て次第に圧をかけ先鋭化する

これが私の坂本指圧マッサージ術の指圧の基本です

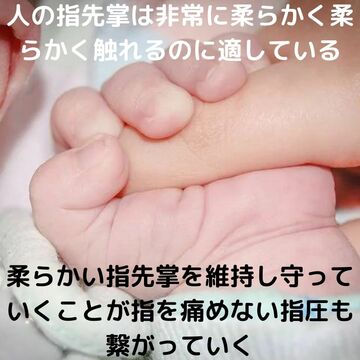

最初に軽く柔らかく触れる

のは指圧においても基本といえるものでしょう

しかし、最後に【先鋭化する】

についてはあまり聞きなれない言葉かもしれません

今回はこの坂本指圧マッサージ術の指圧の仕方について

解説しながらお話していきます

最初は軽く柔らかく指を当てるように指圧していく

これは指圧の基本というものですが、大切な事なんでここからお話します

人の体は外からの

最初の刺激に対してかなり過敏に反応しやすい傾向にあります

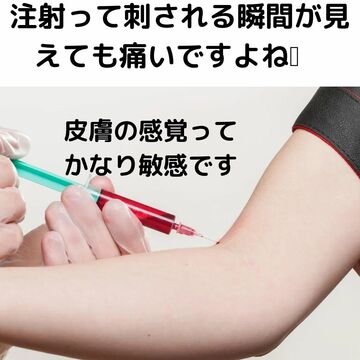

例えば、自分見ている前で自分の腕が縫い針などをいきなり人差しされれば飛び上がる程びっくりしやすいですよね💦

目で実際に刺される現場を見ててもこれだけの反応があります💦

皮膚ってめっちゃ敏感にできてるんです

では次に

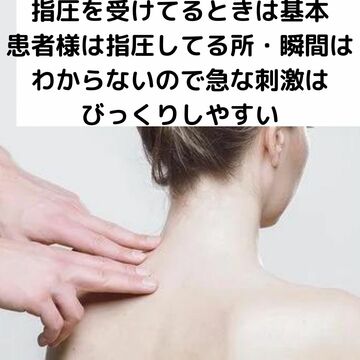

それが目で見ていない状況ではどうでしょう?

それはかなりのものです💦

指圧マッサージは正にその状況になります

患者様にはできるだけリラックスした体制で受けていただく形になりますので、

指圧されてる現場はみれない環境でしょう😃

そんな時にいきなり強め指圧をいきなり加えたらどうなるでしょうか?

もうお分かりでしょう

びっくりかなり体は緊張してしまいます💦本人自体は感じなくとも体は正直に緊張しやすいです💦

特に感受性の高い方や指圧経験が浅い方なら尚更です💦

だからこそ最初は優しく軽く触れていくのが基本なんです

それに、来院される方は体が凝り固まり緊張してい方が多いで、その上更に緊張した体に指圧をすればせ術者の指体の負担も上がります

わかってる様でできてない方が多いです

何故なら、時間に追われて早くしようとしてしまうからです

確かに素早く指圧していく方法はあります しかしこれはある程度熟練度を上げてからでないとオススメしません💦

まずはしっかり基本を身につけていく事が大切です

慣れ熟練度が高まれば自然とスムーズに指圧操作はできてきますから☺️

患者様の為にも、自分自身の為にも

焦らずいきましょう

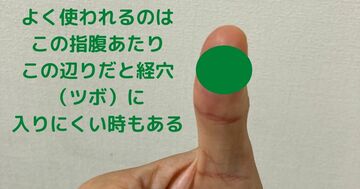

2最初に軽く柔かく触れるように指圧していくの効果と根拠

触覚を意識して痛覚を抑える事

先程、針を刺されるとびっくりした感覚になるとお話しましたが

これは痛覚が過敏に刺激されて起こります

皮膚の感覚はいくつもありますが

代表的なものに

痛覚と触覚【触圧覚】があります

言葉通り 痛覚は痛みを感じた時に感じる感覚(ここでは強く推された時の痛みがこれです)

触覚はなんか触れるなとか、推されているなという感覚です(ここでいうと指圧された感覚がれこれです)

痛覚と触覚の感覚の違いと特性を理解する事が大切

触圧覚を意識して最初は軽く柔かく触れるように指圧していきたいですね

指先をや柔らかく維持させることも痛覚を抑え触圧覚の意識させるのに繋がる

セルフケアで使える☆肘を緩める為の2点同時グーパー指圧法を紹介(少海穴と曲池穴)

2022/02/18

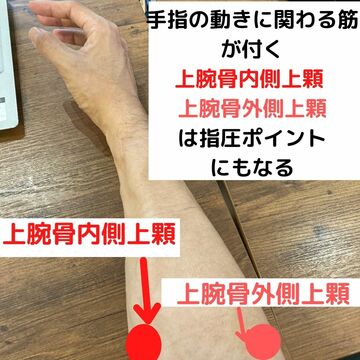

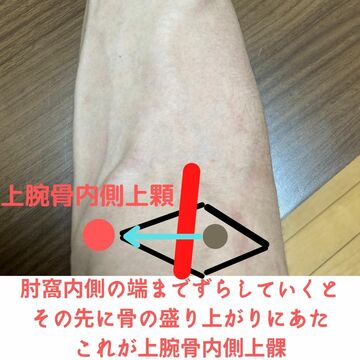

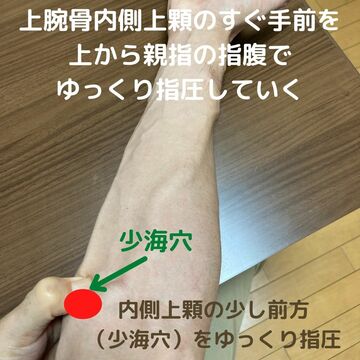

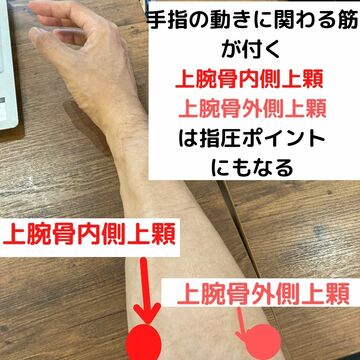

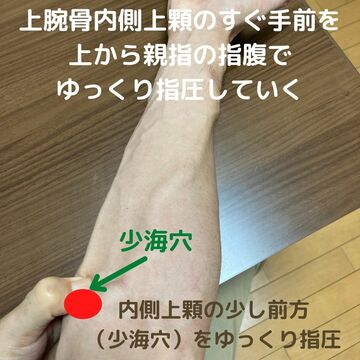

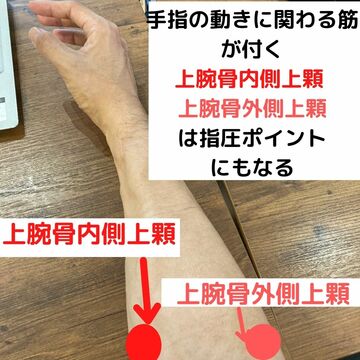

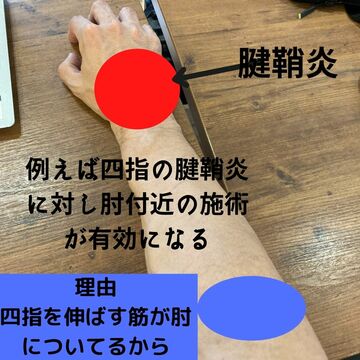

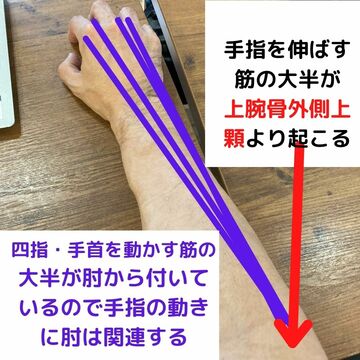

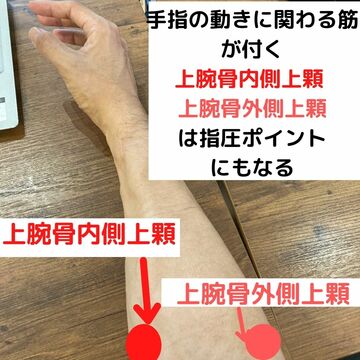

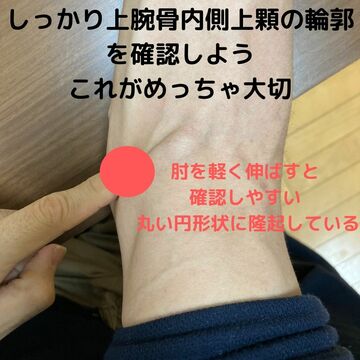

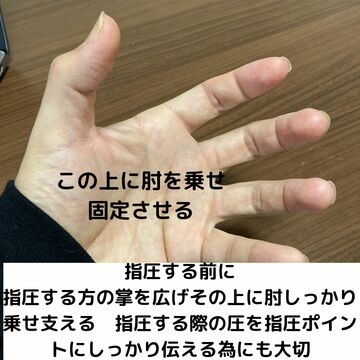

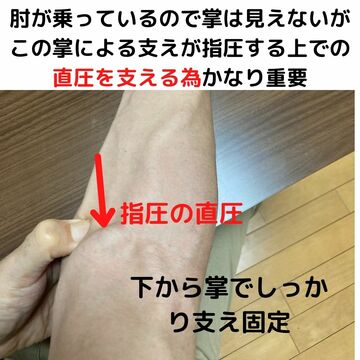

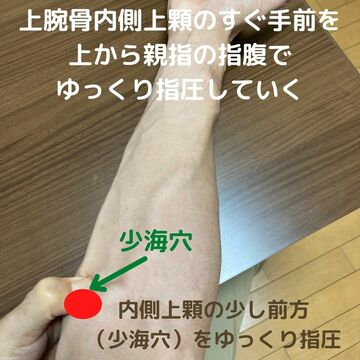

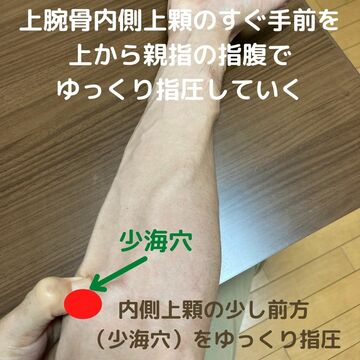

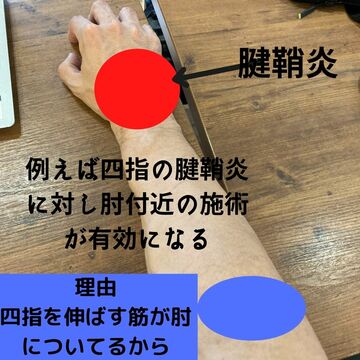

復習 上腕骨内側上顆(少海穴)と上腕骨外側上顆(曲池穴)の重要性

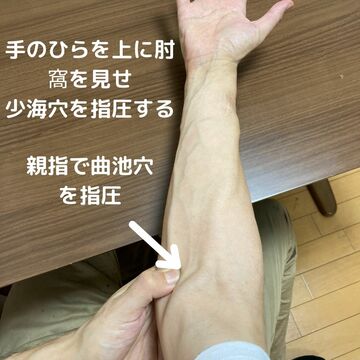

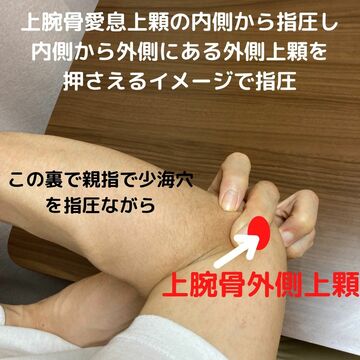

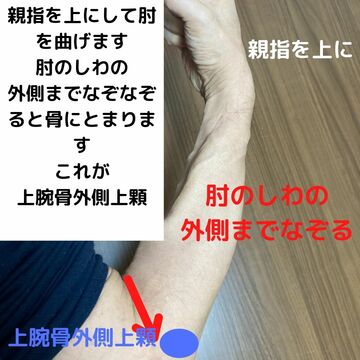

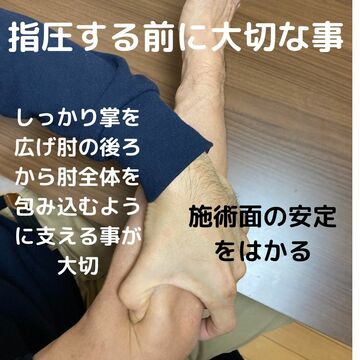

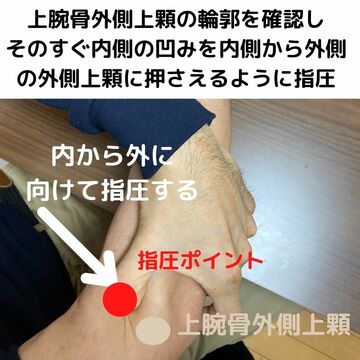

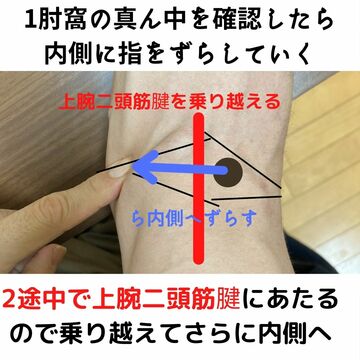

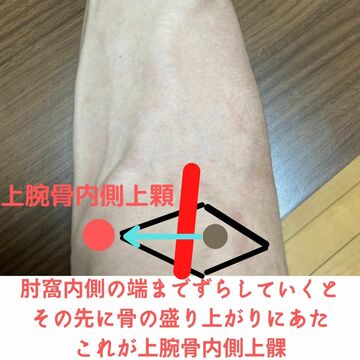

前回の復習2 上腕骨外側上顆の指圧法(曲池穴の指圧法)を確認

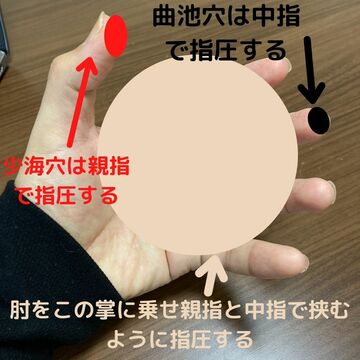

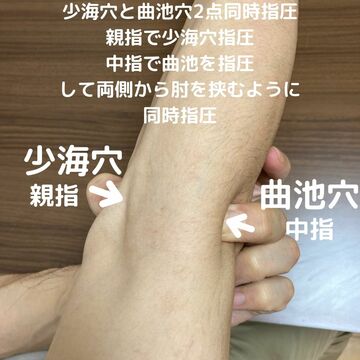

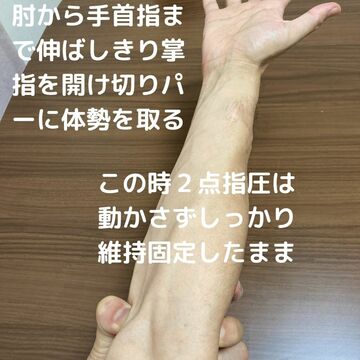

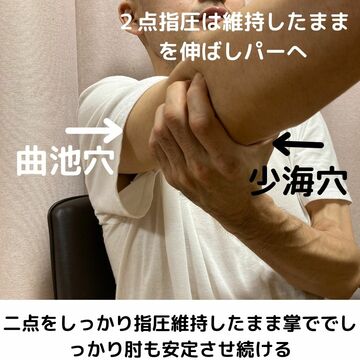

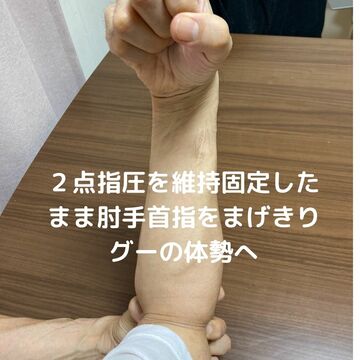

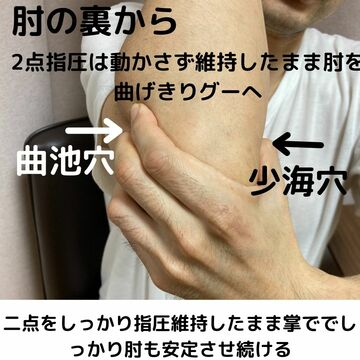

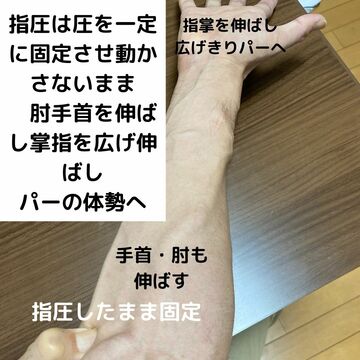

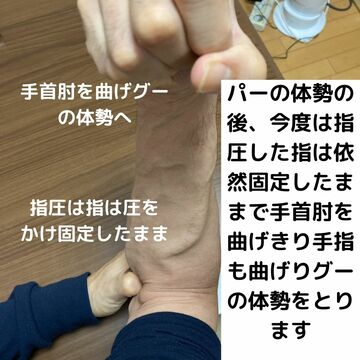

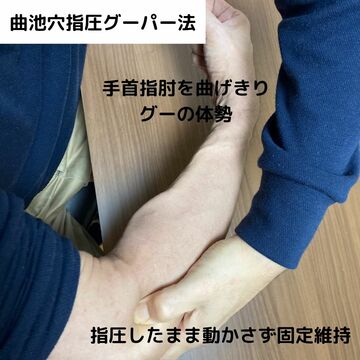

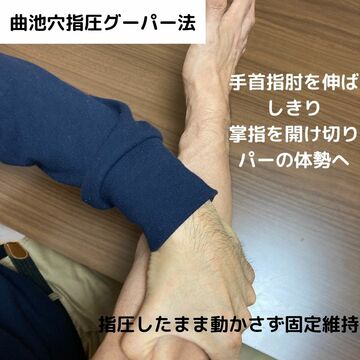

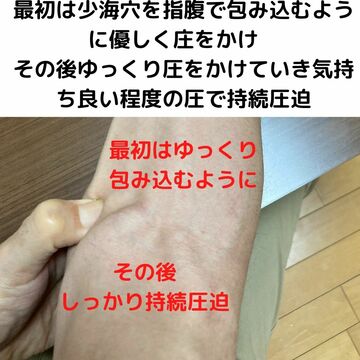

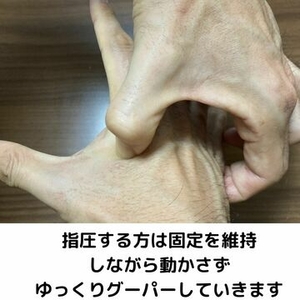

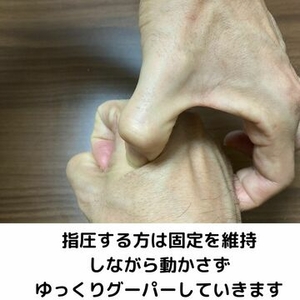

2点同時(少海穴・曲池穴)指圧グーパー法をご紹介

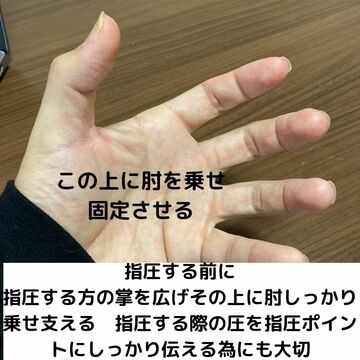

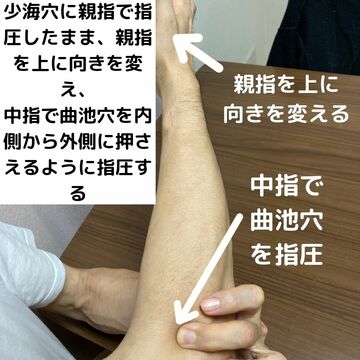

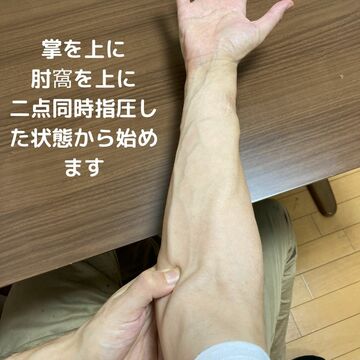

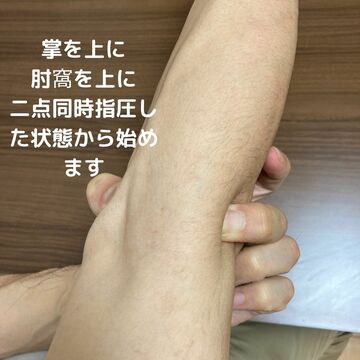

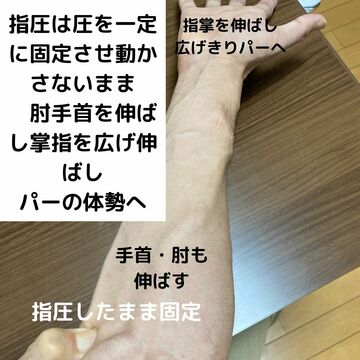

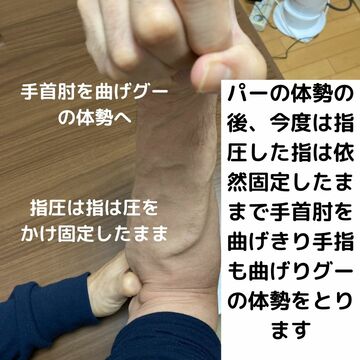

2点同時(少海穴・曲池穴)指圧の手順

2点同時(少海穴・曲池穴)指圧グーパー法の手順

肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも健康の為にも通じる施術法(4)

2022/02/18

- 肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じるその理由と施術法(1)

- 肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じる理由と施術法(2)

- 肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じる施術法(3)

まず今回のシナリオは

(1)前回のまとめ 肘に負担をかけやすい理由とその施術法

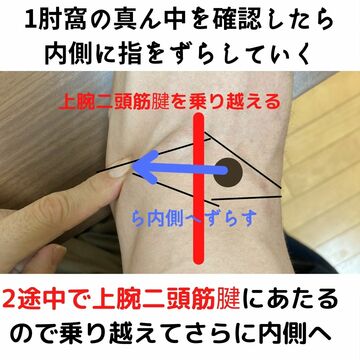

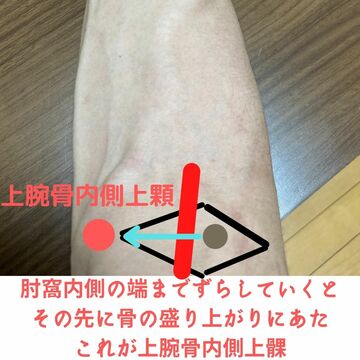

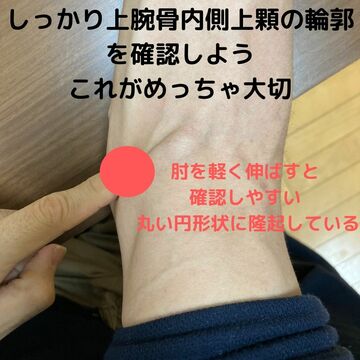

1前回の復習 施術法 上腕骨内側上顆を緩める

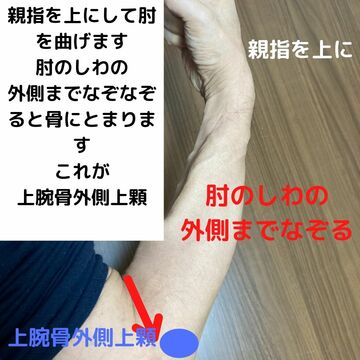

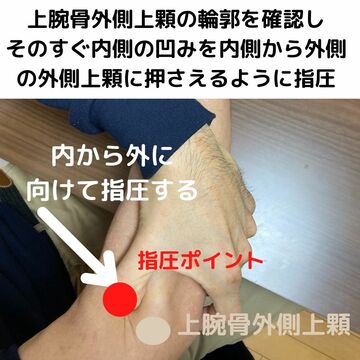

(2)上腕骨外側上顆(曲池穴)に対しての施術法

1曲池穴に対する指圧法

2曲池穴に対する指圧グーパー法

の流れでお話しを進めていきます

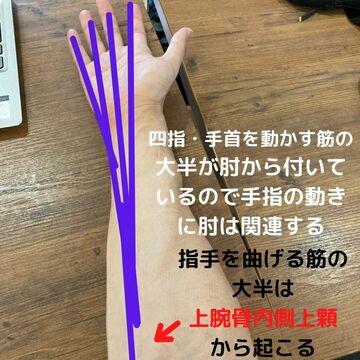

前回のまとめ 肘に負担をかけやすい理由とその施術法1

- 肘の動きが多彩で複雑

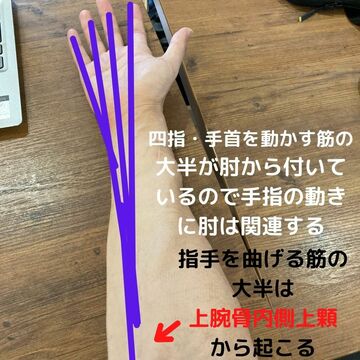

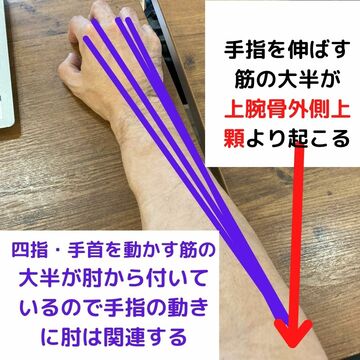

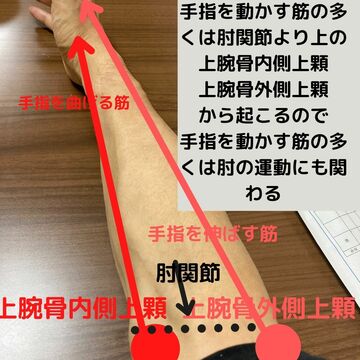

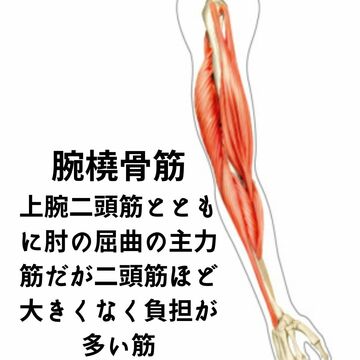

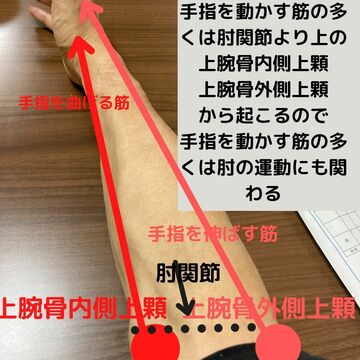

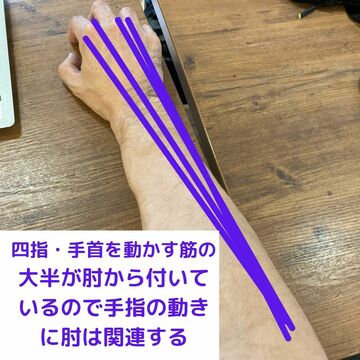

- 肘につく筋肉が多くまたその動きの幅が多彩

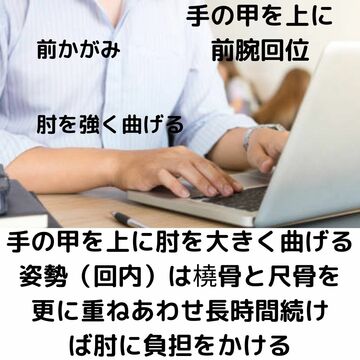

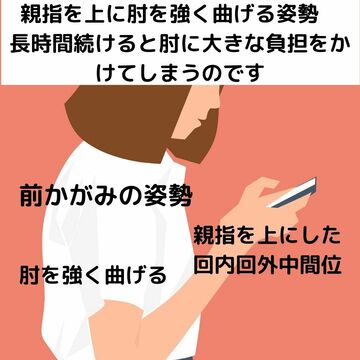

- 日常生活の手の姿勢が肘の負担を高めている

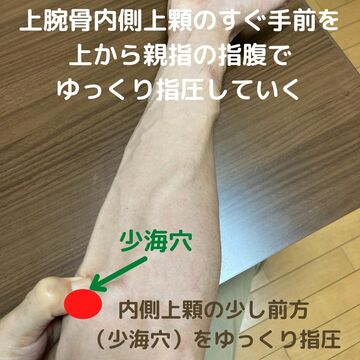

前回の復習 施術法 上腕骨内側上顆を緩める施術法

今回の内容 上腕骨外側上顆(曲池穴)に対しての施術法

1 上腕骨外側上顆(曲池穴)の指圧法

2曲池穴に対する指圧グーパー法

肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じる施術法(3)

2022/02/17

前回のまとめ 肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じる理由

- 肘の動きが多彩で複雑

- 肘につく筋肉が多くまたその動きの幅が多彩

- 日常生活の手の姿勢が肘の負担を高めている

前回前々回の肘に負担をかけやすい理由のまとめ

肘を緩めるセルフケアと施術法

肘を緩める上での指圧ポイント

肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じる理由と施術法(2)

2022/02/15

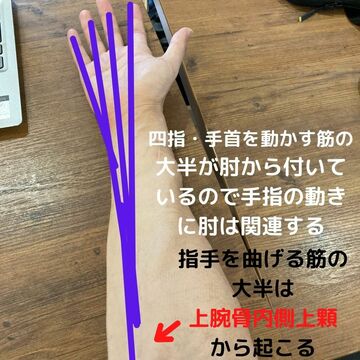

指を痛めない為にも健康の為にも肘を緩める事が大切 その理由

- 肘の動きが多彩で複雑

- 肘につく筋肉が多くまたその動きの幅が多彩

- 日常生活の手の姿勢が肘の負担を高めている

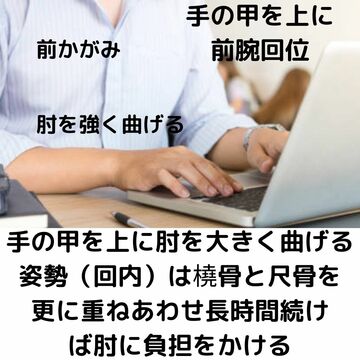

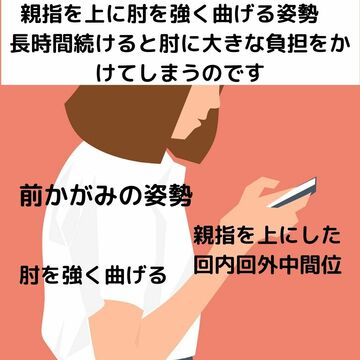

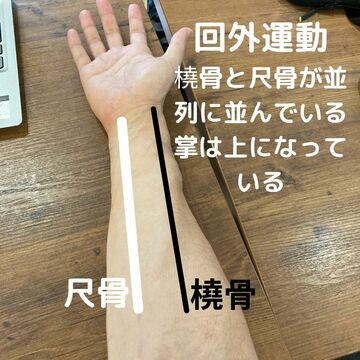

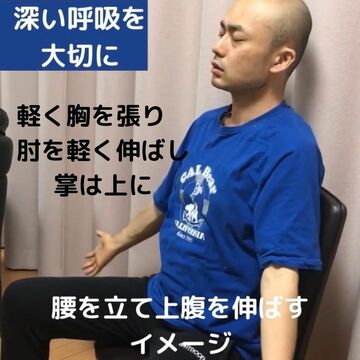

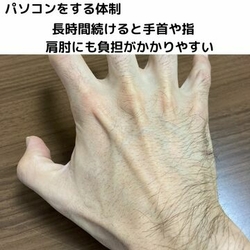

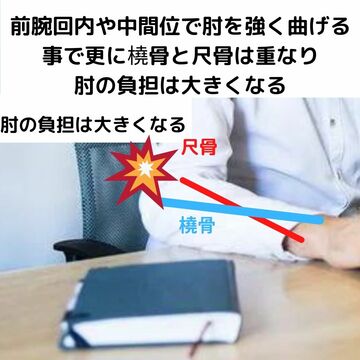

3日常生活の手の姿勢が肘の負担を高めている

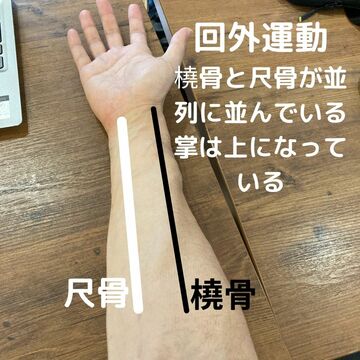

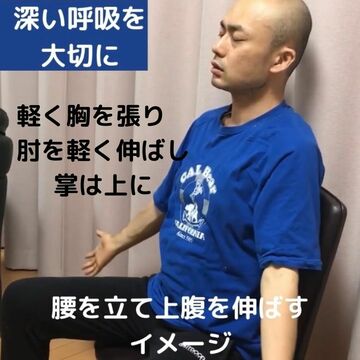

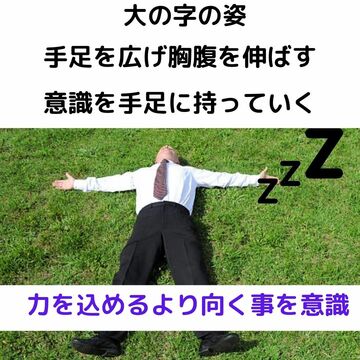

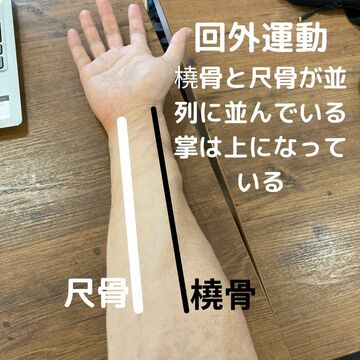

- 掌を上に向けて前腕回外位にして橈骨と尺骨を平行にさせる

- 手首・肘をできるだけ伸ばす

- できるだ手足を広げ大の字をイメージ

肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じるその理由と施術法(1)

2022/02/14

前回前々回のおさらい

肘を緩める事は指体に負担をけない施術の為にも、健康の為にも通じるその理由と施術法(1)

指を痛めない為にも健康の為にも肘を緩める事が大切 その理由

- 肘の動きが多彩で複雑

- 肘につく筋肉が多くまたその動きの幅が多彩

- 日常生活の手の姿勢が肘の負担を高めている

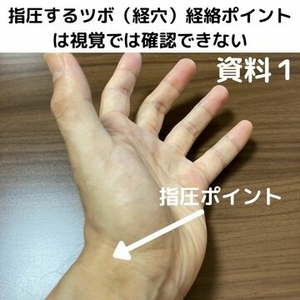

指を傷めない為に触診技術が必須(続編) 閉眼にて自主トレーニング

2022/02/01こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です

今回は「触診技術を向上させる為には」の続編をお話しします(*'▽')

閉眼にて触診技術を向上させる自主トレーニング

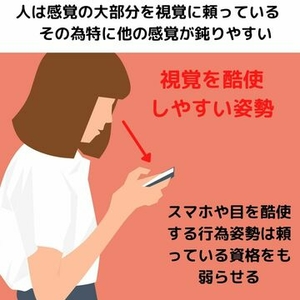

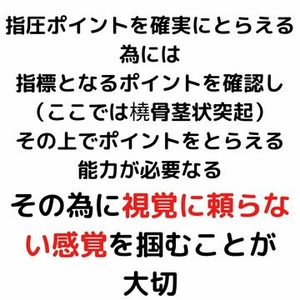

人間の感覚認識の8割が視覚に頼っている

視覚に頼らず触診感覚をつかむ理由

【指を傷めないためない為には④ 触診技術の向上が必須 前編】

【指を傷めないためない為には④ 触診技術の向上が必須 後編】

【手・腕・足・下腿の骨や筋は非常に細かく多彩な動きをするので集中力・触診技術を上げるのに良い】

➁閉眼して自己トレーニングをする

-

坂本指圧マッサージ術の三段軽擦法紹介

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です。今回は坂本指圧マッサージ塾の手技のうち、軽擦法について解説して

坂本指圧マッサージ術の三段軽擦法紹介

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です。今回は坂本指圧マッサージ塾の手技のうち、軽擦法について解説して

-

難治性の「足のむくみ」を改善!関節可動域と筋ポンプ作用に注目した施術法

足を上げても引かない「難治性の浮腫」にどうアプローチするか?こんにちは、坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平で

難治性の「足のむくみ」を改善!関節可動域と筋ポンプ作用に注目した施術法

足を上げても引かない「難治性の浮腫」にどうアプローチするか?こんにちは、坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平で

-

施術者の指にも負担をかけない「手を柔らかくする運動」基礎から応用まで徹底解説

なぜ施術者の「指手の柔軟性・強度」が大切なのかこんにちは。坂本指圧マッサージ塾塾長の坂本周平です。日々の施術、

施術者の指にも負担をかけない「手を柔らかくする運動」基礎から応用まで徹底解説

なぜ施術者の「指手の柔軟性・強度」が大切なのかこんにちは。坂本指圧マッサージ塾塾長の坂本周平です。日々の施術、

-

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

より良い施術のための指の柔軟性と脳の活性化:手先と脳を鍛えるトレーニング

こんにちは。坂本指圧マッサージ塾の塾長、坂本周平です。指圧マッサージや整体をおこなっている施術者の皆さんが、ご

-

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

肩こり早期予防にも!指を痛めないセルフケア(魚際穴編)

こんにちは 坂本指圧マッサージ塾の坂本周平です 今回は、自宅でもできる指を痛めないための予防緩和改善「指圧グー

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら

指圧マッサージを少しでも学びたいと思ったら